【ブログ新規追加1222回】

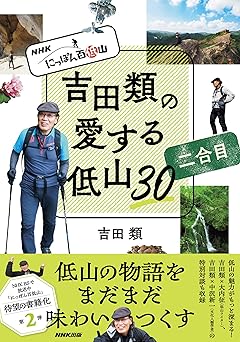

毎回のささやかな登山に必要な装備を考えてきた。

で、今回も軽い山歩きばかりになりそうだ。

高原トレッキングなので、5月の三筋山登山と同じくらいの装備でもOKかも。

でもあの時は、ほぼなにも持っていなかったのね。ウルトラライトだった(カメラ・スマホ・首タオルのみ・笑)

なぜなら、山頂まで約30分!それなら水分だって置いて行ける!という算段で手ぶら登山となったのだ。

それが、もう、病みつきになるぐらい楽だったのね。

ザックの重さで体が反り返ることもない。何しろ背中に羽が生えたみたいな爽快感があった。

しかし、これだけは!と思っていたサングラスやトレッキングポールは忘れた(笑)

やっぱり、いくら軽くしたとしても、きちんとした事前準備が必要よ。

今回も旅の旅程を出かける前日まで練り続けている。それは、お天気と相談の旅だからだ。

一泊だけはホテルを取ってある。

もしも、もう一泊となった場合に備えて、車中泊もでき、場合によっては、草原ディキャンプも視野に入れて簡単な装備(小さめテント、折り畳み椅子2客、簡易テーブル、軽い寝袋2つ)などは車に積んでおこうと思う。

それでは、絶対に必要な登山装備の点検内容を並べてみよう。

登山を安全に楽しむためには、自分を守るための装備を用意することが大切。登山の主な装備とは。

◎トレッキングシューズ

トレッキングシューズは、ソールが硬く作られているものが多く、山道でも足の疲れを軽減してくれる。靴底には凹凸があり、滑りにくいのも特徴だ。足首まで覆ってくれるタイプのトレッキングシューズは、捻挫や打撲を防いで、足を守ってくれるので必須。

三筋山登山では、完全に近い舗装道路だったのであえて、登山靴ではなくハイカットのスポーツシューズを履いて登った。

ハイカットで良かった点は足のふらつきを軽減してくれた部分だ。

山頂までの100mがかなりの急登で、しかも舗装道路ではない木道だったため、足のふらつきを軽減できるハイカットが足首の負担を減らしてくれていた。

今回は高原トレッキングだ。いざ、もよりの登山を取り入れたとしても、多様なシーンで履けるハイカットの皮登山靴を積んでおく。

◎リュックサック

登山用のリュックサックは縦長のデザインが多く、重心が安定している特徴がある。

長時間背負っていても疲労しにくい構造をしており、ショルダーとウエストに付いているベルトが肩の負担をより軽減してくれる。

山でのテント泊をするわけではないので、いつもの20ℓのザックで充分。

中身も簡易バーナ、風よけ折り畳み板(小)、コーヒーセット、ゴム手袋、コンパス、ヘッドライト、雨合羽、行動食(フェアトレードチョコレート2枚)ペット飲料1~3本、ファーストエイド(薬類)、財布、タオル、日焼け止め、サングラスぐらいだろうか?

やはり、軽くしたいのが本音。

ザックを新しく買う場合は、熟練の登山者が背負う、ナイロン製軽量バックパック(40ℓ)など憧れてしまうが、絶対に欲しい装備はザックの大きさではなく、ショルダーとウエストに付いているベルトがあるかないか?だ。

このベルトがあるおかげで、長時間背負っても、疲れにくく揺れにくいものだから。

ちゃんと、体を守るベルトがついているものであれば、材質にはそれほどこだわらなくてOKよ。

ネットショップでは、登山リュックの名称で販売されているものは1000円台からあるが、初めての登山や初心者の方は、装備が充実しているアウトドア用品を販売しているメーカーの登山用リュックを購入するとよい。

◎ レインウエア

山の天候は急激に変わりやすいため、レインウエアは欠かせないアイテムの一つだ。

防水性素材で身体を雨や冷えから守ってくれるとともに、ウエア内の湿気を外に排出しやすい機能を備えており、登山中の身体の体温を快適な状態に維持してくれる。

レインウエアも、ネットショップでは1000円前後から販売されていますが、機能性を重視するなら、アウトドア用品を取り扱うメーカーの製品がおすすめ。

わたしも今回用に、モンベルの雨合羽(マント)を購入した。

◎ トレッキングポール

トレッキングポールは、険しい山道を歩く際に、足腰への負担を軽減するために使用する杖のこと。登山用トレッキングポールは、ネットショップでは1000円前後から販売されている。

少し、邪魔な存在になっちゃうことが多い、トレッキングポール。それでもないよりある方が断然いい装備品。

◎ 地図やコンパス

山登りでは、電波が届かずスマートフォンやタブレットなどの電子機器が使えない場所も多い。

進路を確認し、遭難を防ぐためにも地図やコンパスは必須だ。コンパスは、ネットショップでは数百円から購入できる。(登山アプリは必ずインストールしておいた上での話)

さいごに。山の事故に遭わないためのポイント

警察庁が公表している「令和5年における山岳遭難の概況等(統計データ)」によると、令和5年では3126件・3568人の山岳遭難者が発生していたと分かっている。そのうち、死者や行方不明者は335人。

令和5年の発生件数と遭難者数は、どちらも過去最多だった。山の事故に遭わないためにも、登山に関する知識を身に付けて念入りに準備をしておくことが大切だと言われる。

• 事前に山や登山の情報を収集する(近々の目的地までの土砂崩れや山火事、事故者などの有無)

登山や山遊びを安全に楽しむためには、事前の情報収集が欠かせない。

山の地形や登山道、過去の事故情報などを事前にチェックしておくと安心だ。

そして、登山する場所にあわせた装備や服装、ルート選びを行い、登山計画を作成するのがGood。

• 慎重に行動する

登山での事故は、天候の急変や準備の不足、自分の体力にあわせた登山計画ではないなどが原因で発生しやすくなる。

天候は登山直前まで確認するとともに、当日の自分の体調も必ずチェックしよう!

少しでも体調不良を感じる場合は、無理に決行せず延期や中止の決断をする。体調に違和感がある状態で無理に登山し、途中で体調が悪化してしまうと重大な事故につながるおそれがある。

• 下山時も油断しない

登りで体力を使っているうえに、下りは足腰に疲労がたまるため、転倒や滑落などのリスクが高まるものだ。

下山時も慌てず、足元に注意を払いながらゆっくり慎重に下るのが大切。

また、下山時は足元に注意がいきがちで、ルートが合っているかこまめにチェックするのも重要。

道を外れてしまったことに気づいたら、そのまま下山せず一度来た道を引き返して、正規ルートに戻るのも忘れずに。

安全に登山をするなら事前準備がとにかく大切だと思い、忘備録としてまとめてみた。

知識や準備が不足していると、山の事故に遭うおそれが高くなる。

登山を楽しい思い出にするためにも、事前準備にはぬかりなく!

※ 次回のブログアップは7月27日(土)の予定。

それでは、また!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー旧記事更新98

『SunTAMA Style』2020年7月24日記事

『SunTAMA Style』2021年7月24日記事

『SunTAMA Style』2022年7月24日記事

『SunTAMA Style』2023年7月24日記事

『Life Tour21st』2015年7月14日記事

https://lifetour.blog.jp/archives/1034837084.html 「秋川街道から青梅宿へ」