【ブログ新規追加259回】

2月人事異動の月。社内人事が新しくなった現場は多いのではないかと思う。

わたしの勤め先でも新しい体制がスタートした。

わたし自身は、なんら変わりなく、いつもの営業先をコロナ対策を万全にしながら、ていねいな提案をしていくのみだ。

● 本来、考え方は皆な、違うものだとわかっているかどうか?これが意思疎通の第一関門

新しい体制で何が変わるのかといえば、上司や同僚との意思の疎通、情報共有や伝達方法だ。

これには、意外なほど、対話のスキルが必要なのである。

なぜ対話のスキルが必要なのか?

それは、様々な場面で話し合いをする時、政治、宗教のポジション(立ち位置)、受けてきた教育など、多種多様なバックグランドを皆がもっているからだ。

例えば、Aという答えに対しても関わる人の数だけ考え方がある。

それでも仕事や社会の中での役割などで成果を出していかなければならない。では成果や結果を出すためにどうしたら良いのだろうか?

● 相手を知るために4つのブレインストーミングをしてみよう!

~まず議論ありき~

ディスカッションもせず、「皆がAの答えに賛成だ」とリーダーが勝手に思い込んでしまっては、成果も出るはずがない。

オンライン会議が主流になった今でも、立板に水のような流れで、打ち出し中心の議論のない話し合いや会議が、仕事の現場でも割と多い。

(わたしの会議環境はマイクロソフトのTeams’で執り行われている)

会議進行中、議論を促すムードをバンバン放つことはできる。

でもね。わたしはもっぱら、チャットで書き込み、写真をアップさせたり、PC2台で、議事録をまとめたりしているの(笑)

議論が若いというか早い段階では、どうも練り込みが足りないし。自分の考えが譲れないものだとの確証も無い段階では議論に簡単に参加はせず。

まわりの議論を聴きながら、議事録をまとめていると、ふしぎとその先の課題や、もっとこうしたら・・・などのアイデアがわき起こるものなのだ。

それを一呼吸おいてから、チャットで発信すると、まとまった考えだと案じてくれて概ね意見も通りやすい。

意見を述べる機会がある時、Opinion(意見)は、自分にとって根源的で絶対に譲れないPrinciple(信条)に近いものを発言するのが本当に大切だと感じる。

なぜかというと、自分の譲れない信条をもつことで、他の人も異なる信条を持っていることが理解できるからだ。

要するに自分自身が「白」か「黒」かを判断することによって、相手の色もわかり認識ができる。

またそれを受け入れるか?受け入れないか?ということは別として、相手との違いを理解できているということが、物事を円滑に進めて行く上での第一歩だからだ。

人が2人いれば、必ず食い違いが起こる。

そうした前提の上で、何が大切なのかを改めて議論する。合意に向かって共感を持てる接点を探る。

言い換えれば自分とは違う相手に対して「許容度」をもつことである。

そうしていくことで成果やより具体的な組織の成長も推し量れるんでは?と良く思うのだ。(ここで述べた「白・黒」は色分けの意味で、善悪のことではない。)

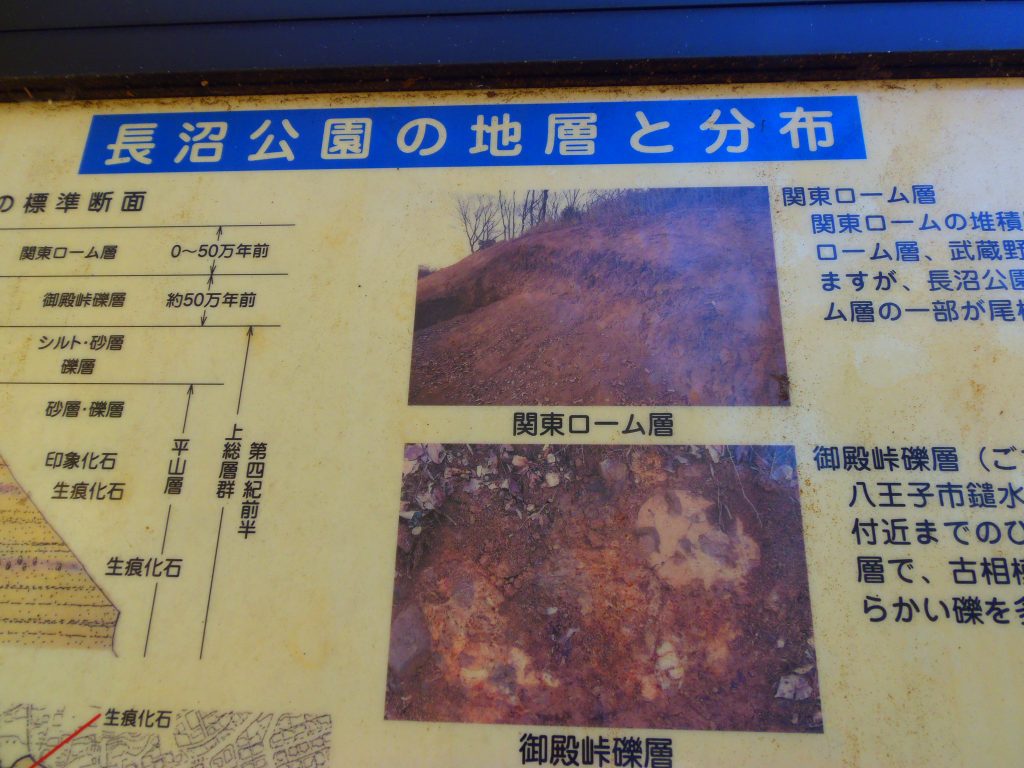

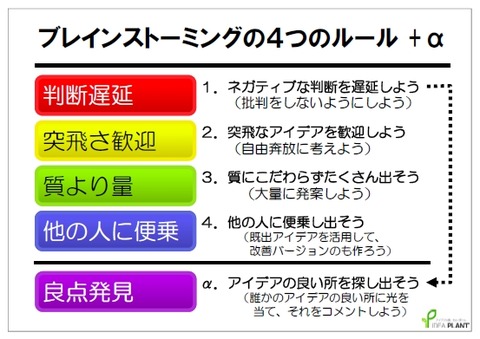

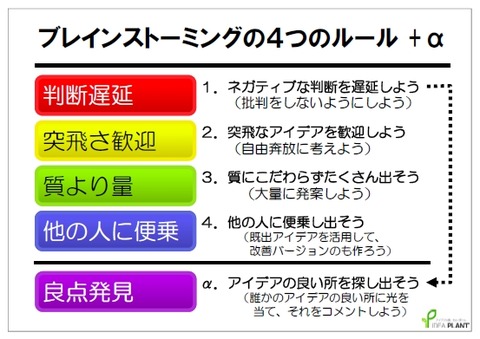

※ 上の図表は、プレインストーミングの4つをルール化したもので、簡単に覚えられるので、オンライン会議であっても、このキーワードで会議を進めたり、発言をしたりしてみよう。

日本では学校や会社を通して、とくに「議論のイロハ」を教えられる機会もほぼないと感じる。

だからどうしても議論と個人の感情を切り離せず、自分の意見に対して、反対意見をぶつけられると「個人攻撃」のように受け取ってしまいがち。

だからか、穏便に議論にならないようにスルーしてしまう人も多い。

しかし、成果や結果を導き出したい議論の中での反対意見は、どんな意見でも一旦咀嚼して相手を否定せず、より深い議論に進化させるための重要なものだと思う。

むしろ反対されてやりこめられたかのような相手とその後一緒に飲みにいったり、より仲良くなることも多々あるものね(笑)

わたしはリスクを承知で反対意見を言ってくれる勇気ある人に、あっぱれ!と思うこともよくある。

ここで大事なのが「自分は〇〇です」「自分はこう考えています」と一貫してぶれない信条で自分を表現できればいい。

「信条表現」とは「信頼・信用」を得る第一歩ってところかな。

☆彡

ここで、仕事・人生に役立つ良書の紹介をしよう。

ハーバードとグーグルが教えてくれた人生を変える35のルール

石角 友愛・著 SBクリエイティブ

【書籍概要】

日本の暗記中心の教育がイヤになり、16歳で高校を中退。

単身日本を飛び出しアメリカへ渡った石角友愛氏が、

世界の最高の頭脳エリートが集まる場所、

ハーバード・ビジネススクールおよび

グーグルで叩き込まれた学び方、生き方・働き方を紹介する。

(もくじ)

1用意された正解はない

2 譲れない信条をもて

3 あなたができる最高の貢献をせよ

4 アチーブメント・ドリブンたれ

5 皆でフォースを高めよ

6 謙虚であれ

7 投資せずにリターンは得られない

8 知らないということは“ゼロ”である

9 待つな、チャンスは取りに行け

10 その失敗は“クリエイティブ”か

11 全身全霊で失敗せよ

12 変化はインサイドから起こせ

13 次の椅子は、同じ場所に回ってこない

14 人生はシナリオで考えよ

15 FOMOになるな

16 ジーニアスを発揮し続けよ

17 ベンチマークに明け暮れるな

18 リターンを最大化させよ

19 BATNAをもて

20 リゾリューションプライスを知る

21 やりがいはお金で買えない

22 ご褒美は降ってこない

23 今この瞬間を生きる

24 本気を見せよ

25 包み隠さずに話す

26 イノベーションは自分で起こせ

27 行動し、言葉で伝える

28 とにかく優先順位だ

29 自分のドッグフードを食べる

30 学びと仕事を同居させよ

31 「それ分かんない!」と言え

32 オーナーシップをもて

33 自分の居場所をつくりなさい

34 仕事とパーソナルを切り離すな

35 できることより、できないことをやれ

この記事には「2、譲れない信条をもて」の内容を咀嚼し、書かせて頂いた。