【ブログ更新129回】

オンラインミーティングを離れて、久しぶりの出社日。品川はいつもよりビジネスマンが少ない。やはり皆、リモートワークなんだろうな、とか思いつつ、出勤。

夕方4時まで集中して会議に参加。久しぶりで膨大な情報共有に頭が沸騰した。

裏手の新高輪プリンスは1982年に高輪ゴルフセンター(現在の品川プリンスホテルの施設とは異なる)の跡地に新高輪プリンスホテルとして開業した。

今では東京の中でも歴史が深く、とても美しいホテルとして名高い高輪プリンス。客室をメインに望遠で撮ってみた。

設計は建築家村野藤吾が手掛けた。なお建物はホテルとして採算が取れなかった場合、賃貸アパートとして使用されることを前提に設計された。

会議終了後、急いで目黒に行き、今までなかなか行けなかったアールデコの美しい美術館「東京都庭園美術館」に足を運んだ。

●アール・デコとは

1925年にパリで開かれた装飾芸術国際博覧会(アール・デコ博)が開催された。

1900年様式とも言われるアールヌーボーから25年経って、この博覧会で世界の建築様式は大きな節目を迎える。

例えば植物の自由な曲線のモチーフで構成されたアールヌーボに対して、定規で引いたような直線、コンパスで描いたような円や円弧、連続模様の幾何学文様がアール・デコの基本路線だ。

初期にはフランスの芸術家たちによる高価な工芸的制作が主流であったが、アール・デコは小さな香水瓶からポスター・服飾・摩天楼建築まで広い分野の現象として、都市の大衆に消費されながら、アメリカや西欧諸国・アジアにまで波及していった。

パリ生まれの形は特にアメリカニューヨークへ渡り、富と技術をふんだんに使って様式として上り詰めることとなる。

クライスラービルやロックフェラーセンター、エンパイアステートビルにこの様式が使用されたことがきっかけだった。

建築設計データ

建築設計は宮内省内匠寮(担当技師は権藤要吉)である。

内装基本設計はフランスのインテリアデザイナー、アンリ・ラパン が担当している。

夏の余韻のむし暑さが残る夕方。美術館前の車止めには2台のミストシャワーが設置されている。その下を潜ると、なんと爽快な気分!

閉館までの時間を緑豊かな庭園で小休止したくて予定していたのだ。今の時期だけに見られる緑豊かな芝生の庭園にどうしても行きたかった。

ベンチでは夕方の黄昏時におしゃべりを楽しむ人や芝生で寝転びパソコンで仕事をする青年。

若い女性たちはこの白亜の館の前で記念撮影をしていた。

● アール・デコ建築が堪能できる場所

玄関

東京庭園美術館は、戦前にパリに遊学された朝香宮夫妻の旧邸宅。1933(昭和8)年に建てられ、1983(昭和58)年に美術館として開館したそうだ。

ガラスレリーフ扉は、フランスのガラス工芸家ルネ・ラリックの作品。

基本、館内は撮影禁止と知っていたので、今回は庭園側の外から中のシャンデリアなどを撮影してきた。

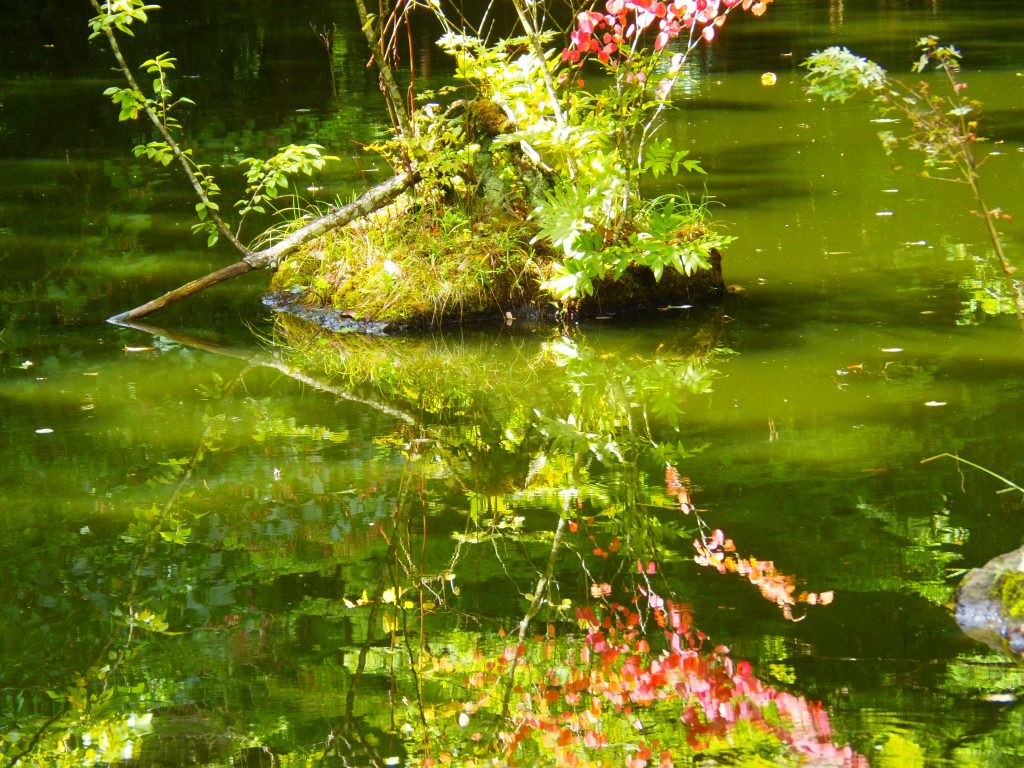

今回、一番の目当てだった日本庭園。これから紅葉の時期には相当の人が来園されるだろうから、あえて紅葉は避け、古民家と池の周りを散策した。

夕方5時過ぎの庭園は靜かで、仕事で沸騰した頭を冷やしたり、新しいことを思考するのにぴったりなところ。

東京の美しい庭園を紹介した。これから紅葉の時期、コロナ禍でもあるが一度足を運んでみて頂きたい。

東京都庭園美術館 データ

東京都港区白金台5-21-9

03-3443-0201

10:00-18:00 (入館は17:30まで)

休館日:毎月第2・第4水曜日(祝日の場合は開館、翌日休館)、年末年始

※庭園のみ公開の期間は、旧朝香宮邸(本館)と新館には入れません。

入館料:展覧会によって異なる。

庭園入場料:一般200円、大学生(専修・各種専門学校含む)160円、中・高校生・65歳以上100円

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cea1669.916f20d5.1cea166a.3f52ab79/?me_id=1237068&item_id=10020570&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flowcalo%2Fcabinet%2Ffood%2F05906797%2F2858%2F28582001_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)