【ブログ更新109回】

● 憧れの音楽大学時代の生活

わたしの音大時代は練習につぐ練習とレッスンに明け暮れる毎日。

学校内にある小さな練習室(30室あまり)の予約を取るために急いで学校を目指し、ダッシュで予約を取り、そのまま、朝練習して、授業を受けて、その合間に個人レッスンを受ける。

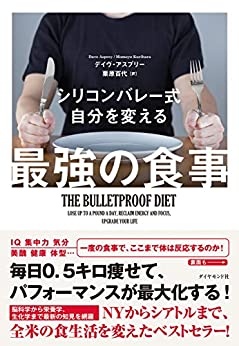

ランチは時間が惜しくていつも、学食(小泉今日子さんの姉が勤めていた)のわかめうどんかカレー、売店のメロンパン、帰りは宿題をこなすために寄るマックでハンバーガーとコーラ。おやつはガーナ・ミルクチョコ(笑)ほぼこればっかり食べていた。

そんな、わたしの栄養不足を心配した友達が何人か、代わるがわる下宿へ呼んでくれ、野菜とお肉の手料理を食べさせてくれた。まったく感謝だよ。

お返しは、オペラの伴奏をしてあげていた。みんな尻込みする伴奏。それは有名な歌手の方々(○○久美子さん、中嶋○○さんや友竹○○氏)などのそばでレッスンするから。わたしにとっては非日常が堪能できるキラキラな時間だった。

だいたい、みんなが嫌がることを買って出ていると、毎日が楽しく力もつく。

夢中になってピアノや大学の勉強に熱狂した日々。

わたしの音大での毎日は、ピアノ、声楽、アルトサックスと週3日の個人レッスンがあり、それを受けるためには膨大な量の曲をこなさなければならなかった(毎週10曲程度)そして、普通に一般教科の授業、音楽関連の授業と殺人スケジュールだったもの。

だから毎日が練習の主戦場だった。普通の授業もこなしながら演奏家になるための修業をするという現実を、身で体験した後にはどんなキツイ仕事でもやり抜ける自信がついたものだ。

要するにしぶとくなったのだ。

● 西田ゼミで学んだ旅と卒論

もっとも頑張った勉強は、意外にも「卒論」! だってまさか音大でも卒論があるなんて思いもしなかったから。無知よね。

その頃わたしの属する西田ゼミは西洋音楽史を基本に様々な音楽のジャンルを超えて、自由に研究するといった遊び?!がメインの素敵なゼミで、わたしはそこに入れて貰っていた。

西田教授はロマンスグレーのやっさしい叔父様だ。そこに二十歳そこそこの女子大生がワッと集まった。

とても人気のあるゼミで男子生徒はほぼゼロ(笑)先生の研究室というか談話室ではいつもお菓子とお茶が用意され、話が弾み、いい雰囲気の音楽も流れていた。

わたしは、ゼミに顔出しをする日は決まって、校内の就活センターを訪れた。このまま就職するか、専攻科へ挑戦するか・・・毎日悩んでいたのだ。

今でこそ、リベラルアーツ的学問が認知されている時代とは違い、即実践で役立つような技術や教壇に立つための指導法ばかりを勉強する毎日に、ちょっと疲れが出ていた。

専攻科でどうしてもやりたい研究とかがみつからなかった。己の知識の泉が浅すぎて湧き起こらなかったから、平凡なピアノ教師の道を選んだ。

唯一の励みは演奏家として舞台に上がるためにコンクールへの応募を挑戦すると決めて卒業までの半年を戦った。

しかし、夏休みになると、もう、就活のことなんか、ピッと忘れちゃって、日本中で遊ぶ~遊ぶために稼ぐバイトと、予定でいっぱい。

実はわたしの旅好きは、この西田先生との旅絵ハガキのやり取りから始まったのだ。

先生は1年のうち半分を山中湖の別荘に滞在していた。授業がある時は、山中湖からキャンパスのあった厚木のビジネスホテルに泊まるんだと聞いた。

いつも他愛もない個人的な話を絵ハガキで知らせてきてくれていたのだ。ちょっと信じられないけど。

先生から届いた、紅葉の美しい山中湖の絵ハガキはわたしの宝物だった。

私と言えば、神津島に行った時や、仲間たちと富士山に登った時などに現地から絵ハガキを先生に出していた。

先生は生徒からの絵ハガキを何よりも楽しみにしてくれていた。

そんなやり取りも2年を過ぎ、いよいよ秋。「卒論」の話がみんなから出て来た時分に先生は、テーマが決まったら持って来なさい!と。

で、早速、持っていったら、「あなたは、原稿用紙60枚以上は書きなさいよ」と、驚き。

「それぐらいできるでしょ!」っと、軽くあしらわれてしまった。

「普段、あなたとの会話の中にはオモシロエピソードが溢れているんだもの、あれだけしゃべれるのなら、ぜひテーマに沿った文章をしっかり書いてみたらいいよ」と、いつになく真剣だった先生。

テーマは「音楽の持つ普遍性と消耗品への動向~これからのポップスの行方」と決まった。

先生は、「長文を書いておけば、絶対、将来役に立つよ」と自信満々で言っておられた。

そうか!それならと、調子に乗ってその日のうちに原稿用紙を100枚買い込み、音楽雑誌を20冊、各種様々な音楽のLPレコードを20枚、音大内の図書館で借りて、友達の車で家まで運んだ。

それから約2週間、まったく遊ばず、閉じこもってLPを聞きまくり、構成を練り、雑誌を読みまくり、その後、延々と書きまくった原稿は結局200枚にもなった。無我夢中でね。

推敲に推敲を重ね少々無駄をそぎ落とすも、160枚で脱稿。

結果は苦しみながらも見事、優の成績で無事卒業できた。

その後、出遅れた就活でも大手音楽産業メーカーへの就職が一発で決まり、意気揚々な音大生活の終焉だった。懐かしい36年前の話。

ちなみに160枚の原稿は学内の優良原稿として写し保管されたが現物は潔く捨てた・笑

● カラスウリの花は真夏の夜に咲く

今でも西田先生が長文挑戦への道を開いてくれたのだと感謝に堪えない。

西田先生、いっつもカラオケはユーミンばかり歌っていてごめんなさ~い。

いつも先生が言っていた「若い時って何でも躊躇なくできちゃうもの~あんまり深く考えなくてもね」と。

本当にそうだった。

いつもあまり寝てなかったけど。

先生の持つ教養は最高だった。

今日、家の植え込みに咲いていたカラスウリをみつけた。

この不思議な花は、夜になるとどんどん糸を垂らして、

グルグルと旋回しながら咲き誇る。

まるで、36年前、卒論と戦った真夏の夜の夢のよう。

卒業写真 荒井由実 ♪ 悲しいことがあると開く皮の表紙 ♪

卒業写真 荒井由実 ♪ 悲しいことがあると開く皮の表紙 ♪