【ブログ新規追加1209回】

日々、やることがたくさんあるのに、思い切って登山に行ってこようか?と思い巡らす日が増えてきた。

平日は、週3日フルタイム営業にシフトしたとはいえ、それでも仕事中心の日々。

土日にまとめて営業日報をしたためたり、営業先での小さな問題点や課題をどんどん進めておかないと、なかなか間に合わないスケジュールになってきた。

2024年、早くも半年が過ぎようとしている。

そう、やることは常にある。

あるけれど、そんな汲々として息切れしそうな時ほど、次の山へのあれこれを考えて過ごしているのだ。

最初は目先のアクティビティや登山に執着してはいるものの、あまりに詰め込んだ思考を持つわたしはやっぱり常に仕事優先になってしまう。

仕事で頭がいっぱいでせっかく、山旅の考えを巡らせていても「でも、これもやらないとな」「あれも、まだ終わってないな」なんてことが頭の中でよぎるものなの。

だから、真からそういった、「旅を使った思考のずらし」を楽しみ切れないでいた。

しかし、「やることがあるからと言って、やりたいことをやらない理由にしたくない!」

そう。

どのように考えると本当に楽しくなるのかは、すべて自分の思考にかかっているのだと気づいた。

今一度、本当に行きたいところ、見たかった景色を洗い出してみた。

取りこぼしていた場所やなかなか到達しにくい場所の選定など、夫の考えや旅の書籍も利用しながら組み立てている。

すると、仕事に忙殺されていた無機質な毎日が、ぐ~~~んと!前向きにかつ、華やかに変わって行く。

で、結論は、「行ってよかった!」と、思える最高の山旅が実現するという段取り。

そして、山旅に行く前の準備と、行くまでのプロセスや行ったあとの変化については、常にブログに書き込んできた。

山旅ブログは読者倍増する、わたしの十八番企画になってもいる。

★★★

さて、本題。

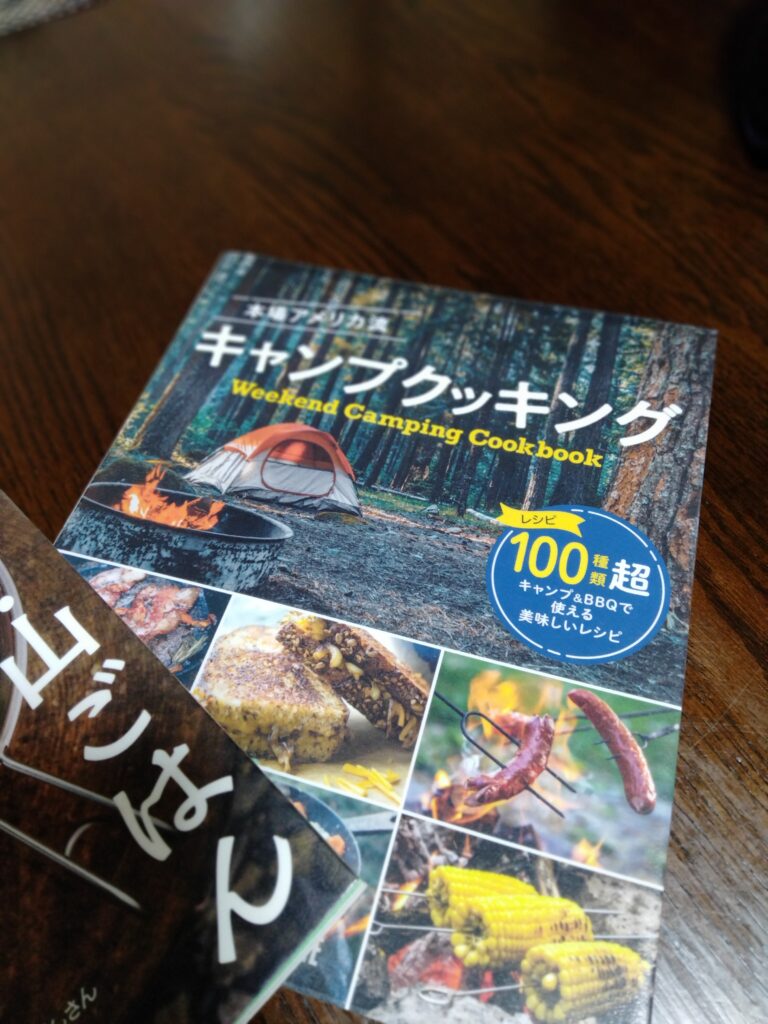

今年の夏旅は、7月終わりグリーンシーズン真っただ中に2泊3日で「2000m地点でのトレッキング&ハイキング~2023年オープンのキャンプ場でキャンプ泊、その道中のドライブ~展望巡りとホテル泊」という山旅の予定を立ててみた。

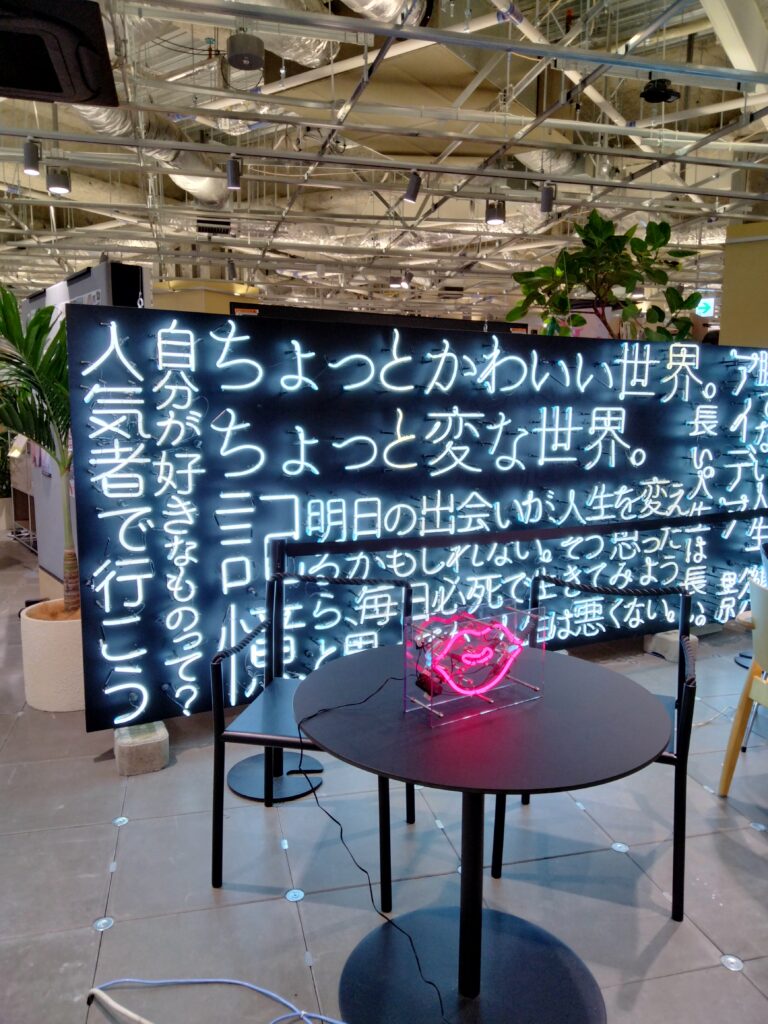

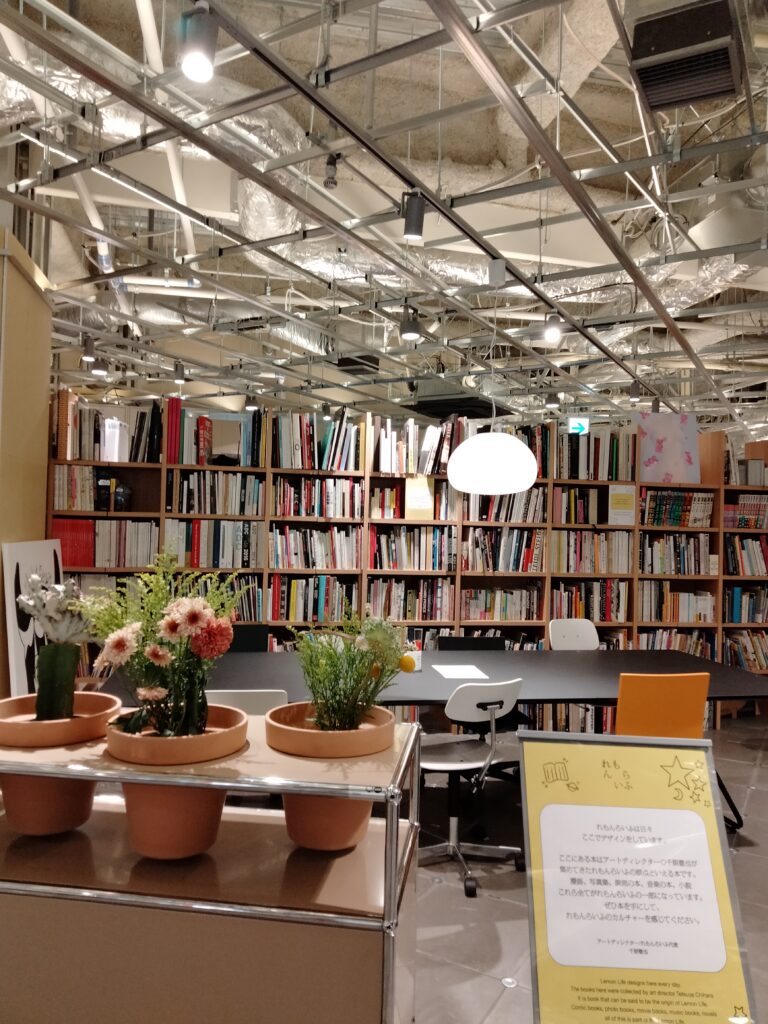

ハードなアクティビティというよりは、夏ならではの天気を最大の味方にしてロングトレイル、ドライブと、一度は訪問したかったおしゃれなショップなども取り入れた旅程になって、今からワクワク。

360度ぐるりと開けた場所に登り(車で登れるところまで登って・笑)こころゆくまでトレイルするのが一番の望み。

夏旅は7月に集中して、すべて、これまで「行きたいけど抜かしてきたところ」を攻める予定。

また、8月は暑いので遠出せず、真夏の地元まつりを息子夫婦と楽しみ、お盆休みはゆっくりと身体を休め、TVで渋滞情報を見たり(笑)近場で温泉三昧しようか?など。

緩急取り入れて夏を楽しみ切りたい!

天気予報は今日から2ヶ月は毎日、ウェザーニュースを見続けて行く。

とにも、かくにもお天気様様だ(笑)

そして、宿泊先はキャンセル発生ぎりぎりまで押さえておく。

これも超重要で、天気次第でカスタマイズできるようにいくつもの旅程を考えてある。

だいたい、3~5か所の宿泊を検討しつつ、予約を入れておくの。(ただし、同日程のブッキングはせずひとつだけ予約。いくつもブッキングする迷惑な客にはなりたくないわ)

で、旅の一週間前にどうするか決めて、キャンセルをしたり、前日までキャンセル料がかからない場所では、直前まで粘ることも多し。

これはすべて、お天気の状態に比例している。

以前は、何が何でも予約した日に泊まる・・・という頑なな気持ちが先行していた。(勝負するところを誤っていたと思う・泣笑)

しかし、今では、キャンセル後の「次の手」をいくつか用意する心の余裕があるから、キャンセルすることで「旅気分を損ねる」ことはほぼ無くなった。

旅の行程もずいぶんと洗練されてきたと思う。

以前であれば、飛行機や新幹線の移動時間ばかりに気を取られて消耗してしまい、旅を楽しみ切れずにいた。実際に無駄な時間も多かったし。

そうした、行きたい場所へ無駄なく移動したい!との思いから、旅程を綿密に組むようになった。

行き当たりばったりの焦燥感たっぷりな旅をしないで済むように、あの手、この手でいくつもプランを前もって考える。

この「旅を考える時間」はすべて、多忙な仕事の合間に休息として、楽しみつつ検討している。

「大好きな山旅の楽しみを構築して熟成させる」ためには、まとまった時間が必要なんだ!ということが、やっとわかってきたのよ。

で、毎日、毎日、山旅のアレコレを考え続けている。

これって、出かける前からメッチャ幸せなことだなあ・・・と、一人悦に入っている。

というわけで、「仕事が忙しい時こそ、次の旅を充分に考えて仕込める幸せがある」というある意味、思考の逃避の方法を書いてみた。

日常があんまり面白くない!とか、そういう時にも最適な「次の旅仕込みを濃厚に考える」方法だとも思うわ。

興味があれば、ぜひ、やってみて!

それでは、また!

◎お知らせ

今週のブログアップ日は6月24日(月)27日(木)29日(土)

【期間限定キャンペーン 6月24日~7月31日迄】 Amazonは、モバイル端末での閲覧に最適化されたフルカラーの縦読みマンガに特化した新サービス「Amazon Fliptoon (フリップトゥーン)」 を開始。

———————————————————————————————————————————-旧記事更新85

『SunTAMA Style』2020年6月24日記事

『SunTAMA Style』2021年6月21日記事

『SunTAMA Style』2022年6月21日記事

『SunTAMA Style』2023年6月21日記事

『LifeTour21st』2016年6月21日記事

『みいこStyle』2019年6月21日記事