【ブログ新規追加1110回】

わたしは元々、小説など創作された作品や文章をあまり嗜んではこなかった。

書いた人の人柄がにじみ出る、息遣いが聞こえるようなドキュメンタリーやエッセイが好みだ。

だから、素晴らしい賞を受賞したり、大ベストセラーになった作家さんの小説そのものより、暮らしぶりや作家業の周辺をつらつらと書いているエッセイなどは探してでも手に入れて読んできたんだ。

要するに「事実は小説よりも奇なり」だから。

創作に優れているよりも、その創作物を生み出す人物に大変な興味があるのだ。

最近では、作家でない方々の書かれた「人生指南書」なる分野が面白くて仕方がない。

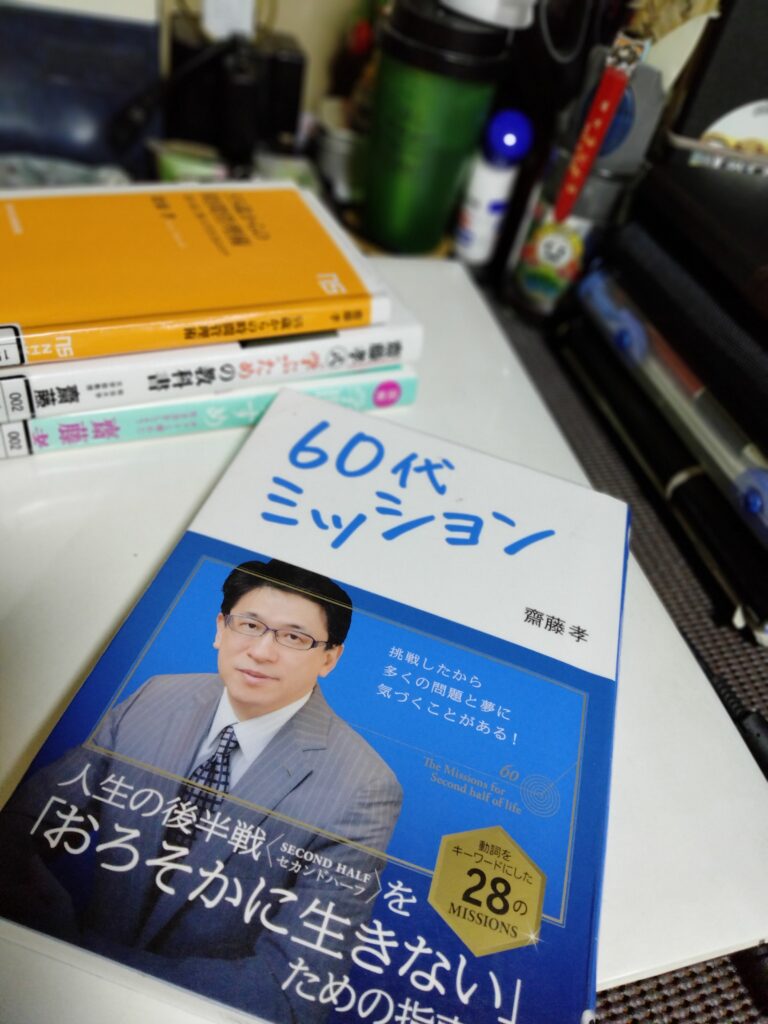

まず、斎藤 孝氏。ほぼ同世代。

書籍もとても多く出されている。夫のデスクに4~5冊積んであったのを1冊読んでみたら、共感の嵐だったのよ。

とてもキャッチーなタイトルの『60代ミッション』(西東社)をレビューしよう。

簡単レビュー

人が生きていくうえで最も必要なものは何なのか。

私は「活力」だと思う。

では、その「活力」はどこから生まれるのか。ズバリ、「使命感」である。

「使命感をもって行動し、どんな困難も情熱で乗り越え、常に上機嫌で生きていく」ことの大切さを学生たちに教えている。

こういう試みを実は、60才の節目を迎えた前後の年齢のみなさんにこそ推奨したいと、私は考えている。

「何かミッションをもって、還暦を境に始まるセカンドライフを上機嫌に生き抜こう」と。

「これからは、これで生きていこう」というふうに決めて「活力あるセカンドライフ」を送る。そんなことを期待している。

さあ、「60からのmission impossible」の始まりだ。(まえがきより抜粋)

●20~60才までの労働時間と、60~80才までの「自分の時間」はほぼ同じ。

自由に使える時間を「mission」と共に生きる。

●背負う、支援する、旅する、戦う、引き受ける、

など「動詞」をキーワードとして、斎藤孝が60代をおろそかに生きないための、28ミッションを語る。

●数々のベストセラーの生み出してきた齋藤孝の書き下ろし。

自ら2020年10月31日で60才となり、同世代に向けて熱く語る!

これを一気に読んだのは、斎藤氏が長いこと、挑戦!挑戦し続けてきたのが手に取るようにわかる文章だったから。

まさに、息遣いが聞こえてきそうな書籍だった。

★

さて、もう一人、超がつくビジネスマンで世界を渡り歩くマーケッター・森岡 毅氏だ。

先週、たまたま観ていたNHKで森岡氏のインタビューが観られた。

もうね、言っている一言、一言が言い当て妙で、その大事な言葉をわかりやすく丁寧に話してくれていた。

森岡 毅氏の書籍はこれまでこのブログでも2回紹介してきた。

その記事を添付しよう。

苦しかったときの話をしようか ビジネスマンの父が我が子のために書きためた「働くことの本質」

簡単レビュー

「何をしたいのかわからない」「今の会社にずっといていいのか」と悩むあなたに贈る必勝ノウハウ。

悩んだ分だけ、君はもっと高く飛べる!

USJ復活の立役者が教える「自分をマーケティングする方法」。

後半の怒涛の展開で激しい感動に巻き込む10年に1冊の傑作ビジネス書!

第1章 やりたいことがわからなくて悩む君へ

君の宝物はなんだろう

会社と結婚するな、職能と結婚せよ

第2章 学校では教えてくれない世界の秘密

そもそも人間は平等ではない

君の年収を決める法則

第3章 君の強みをどう知るか?

まずは目的を決めよう

ナスビは立派なナスビになろう

第4章 君自身をマーケティングせよ!

面接で緊張しなくなる魔法

My Brand設計の4つの要点

第5章 苦しかったときの話をしようか

劣等感に襲われるとき

無価値だと追いつめられるとき

第6章 自分の「弱さ」とどう向き合うのか

「不安」と向き合うには

未来の君へ

おわりに あなたはもっと高く飛べる

「1冊の本と出合って、『この本は、日本の未来を変えるのではないか』

そう感じることは、なかなかあるものではない」松本大介(元さわや書店フェザン店店長)

現在も平積み必須の大ベストセラー。何を目指したらいいのかわからない!と将来を投げ出す娘に充てた人生指南書だ。

ビジネス書籍で泣いたのははじめてかも。そんな死闘と苦悩を突き抜ける爽快な一書だ。

というわけで、斎藤 孝氏、森岡 毅氏お二人の書籍を紹介してみた。

ぜひ、読書の秋に本当の物語(実体験)を読んでみて!

では、また!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3647b431.820a1215.3647b432.ff11d80a/?me_id=1319254&item_id=10000227&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fneokeepr%2Fcabinet%2Fzaka%2F09260940%2Fkago.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)