【ブログ更新1231回】

8月12日、午後23時「ペルセウス流星群」の活動が最大を迎えると、ネットで情報を得たのはほんの5日ぐらい前のこと。

お盆休みは、何も予定を入れてはいなかったから、「星を見に行く」絶好のチャンス!だと思い、長野県南佐久郡南牧村野辺山の国立天文台付近に「星を見に行く」と、決めて天気と宿泊先を当たり始めたのが8月9日。

すぐさま、90日間・14日間・1週間のウェザーニュースで長野県南佐久郡南牧村野辺山の国立天文台付近の10~12日のお天気を調べた。すべて検討した結果、10日から11日の間は雨に降られることや曇天になることはなさそう!だと。

11~12日に決まり!

次に、11日の夜に星を見られるツアー(有料・無料)を調べてみた。

ツアーでは高機能カメラを貸し出してくれるものや、天体の説明付きである場合がほとんど。

野辺山国立天文台や同等の星空観測情報を集めてみたら、国立天文台のナイトツアーは、8月12日は予定されていないが11日はツアー実施されると。

ついで、JR小海線が運行しているハイレール1375(天空の星空列車)も途中下車して、野辺山でのナイトツアーがあるかどうか?

八ヶ岳グレイスホテルでは、駐車場を開放して車中泊ができ、天体観測ファンが多い穴場スポットだ。

と、一気に「星を見るための情報」をかきあつめている最中に、「そうだ!星を存分に眺めるにはキャンプ場がいい!」と閃いたのだ(笑)

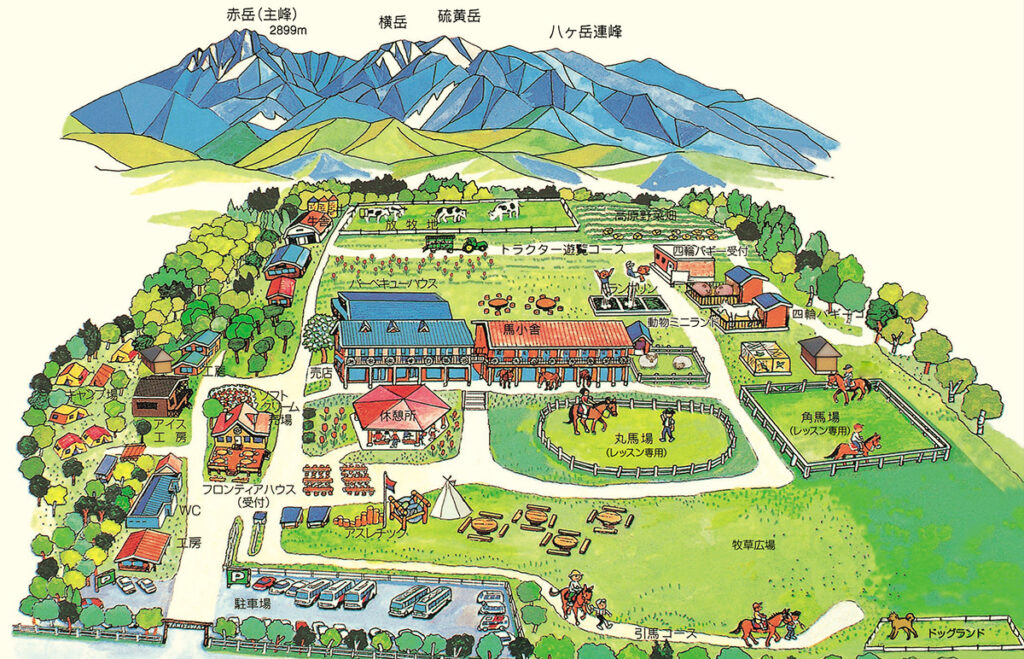

で、国立天文台により近いキャンプ場を探してみたら「滝沢牧場」が出てきた。

ここはいわゆる、観光牧場で馬、牛、羊、うさぎなどに触れあえ、馬のライディングもでき、広い牧場いっぱいにアクティビティ満載の牧場だ。

オートサイト!ここなら、さえぎるものはないから、星を見るには抜群の鑑賞地ではないか?

さっそく、キャンプ泊のあれこれを調べてみると、一泊ひとり900円、オートサイト利用の場合車1台1500円で、わたし達は合計3300円。事前予約不可。(当日受付・現金支払いのみ)

めっちゃ、安い!

ここに決めて、すぐにキャンプ道具を車に積み込んだのが8月10日。

11日、朝9時から受付にもかかわらず1時間早く到着。

わたし達は8時にチェックイン。

すぐに場所を決めて設営したよ。かなりゆるい規則(笑)

キャンプ場内の水道は八ヶ岳の天然水が汲み放題で、お米も美味しく炊けた。

もちろん、食器洗いも歯磨きも天然水を使ってOK。冷たい水がいつでも使い放題は最高に嬉しい。(ちなみにお湯もあり)

トイレは暖房便座。きれいにされていてありがたい。

特筆すべきは、「ごみはすべて持ち帰り」という点。

わずかにたき火の燃えカスを捨てる場所はあるが。ごみが出せない分、施設がきれいに保てるし、臭いも出ない。いいことずくめ。

さて、牧場だから広いサイトではあるが、さすがに夏休み。オートサイト(フリーサイト)はすでに50台ぐらいの車が前日から入りそれぞれ、盛大にテントやタープを設営している模様。牧場だから、ファミリー層多し。

11日は、皆、雨雲レーダー見てきた?というぐらいの大盛況ぶり。

今週一番の晴天日が11日だもんで、最後にはオートサイトと、林間サイト、ゲル合わせて新規で100組前後入ったらしい。

しかも、オートサイトは繁忙期のみ開放される「今だけ感」のあるお得なサイトだ。

わたし達も、1年ぶりのキャンプでテントやタープの張り方とか忘れちゃっていたから、設営練習のつもりで行ったのも事実。

完全なフリーサイトで、いくつ張っても常識の範囲でいいらしい。(事前申告ではテント1、タープ1で・笑)

我が家は前面にはタープ(リビングとして)その後ろにワンポールテント(コットを2台入れての寝室)隣に軍幕テント(焚火や料理のためのキッチン、荷物置き場)で後ろに車を置く、という2DKの住処を創作してみた(笑)

タープからは、八ヶ岳を常に観られるように前面を開けて設営。

設営に集中し過ぎて、気が付いたら、日焼けで首や顔が真かっか!(大汗)

しかし、高原の風の涼しさに救われ、夕方までは、それぞれのテント前でまったり昼寝をしたり、のんびりと夏休みを満喫。

夕食では、豪快に牛肉といっぱいの玉ねぎをたき火で焼き、つゆだく牛丼を用意した。

牛丼、ホットク(韓国パンケーキ)、大根餅、🍺で乾杯!

夜8時に就寝。午前1時頃にトイレに起き、そのまま暫らく満天の星空を見上げる。

肉眼で見られる最大の星量かもしれない。

星がものすごく近くて、360度ぐるりととりまく視界に大小の星がちりばまっているのだもの。

そして、一瞬だが、シュッ!と光のかけらみたいな線が見えた。(あれが流星?)

わたしは、高価な機材を車に積んで、山の絶景や星の絶景を撮るために奔走する写真家やマニアの写真&動画を好んで観ている。

そこで写真家やマニアが紹介する星空絶景ポイントを訪ねるのも好きで仕方がない。

野辺山は天体観測の聖地だし、天の川が毎晩見られる美しいレタス畑も、翌朝、見てきた。

「高価なカメラを持っていないから」と言って星空や絶景を諦めたくはない。

周辺情報を集めて少しでも絶景に「近づく努力」をするのが好きでならないのよ。

深夜のサイトで一枚。朧月夜が美しい。

※ note #夏のひとコマ 2024年 写真コンテスト出品

翌朝、朝ごはんを頂いたら、キャンプ撤収をゆっくりとはじめる。夜露に濡れたテントを乾かしながらの作業。

チェックアウト11時まで、撤収しつつ牧場内を夫と散策。

プロのミュージシャンのプチライブを聴いて、女性の馬調教の練習を眺めたり、お土産を見たりと、盛りだくさんで最後まで楽しめる。(最後には参加自由のじゃんけん抽選大会もある。今回は時間の関係で不参加)

で、最後に八ヶ岳をバックにブランコで記念撮影。

というわけで、5日前に仕込んだ1年ぶりのキャンプ泊は無事終了した。(事前準備なく、買ったのは食材だけで、新しくキャンプのために購入したものはなし。笑)

相変わらず、忘れ物はたんまりしたが、無くても大丈夫なものばかりだったのには、少しキャンプ道の知恵と工夫が役に立ってきたからだと実感している。

一年分の汗をたっぷりとかいた爽快高原キャンプ。

最高だった。

明後日は、そのほかの八ヶ岳高原のとりまとめを書く予定。

それでは、また!

———————————————————————————————————————————旧記事更新106

『SunTAMA Style』2021年8月12日記事

『SunTAMA Style』2022年8月12日記事

『Life Tour 21st』2018年8月12日記事

https://lifetour.blog.jp/archives/1060125212.html 「夏季休暇は断捨離とアメリカンドックで」

『みいこStyle』2019年8月12日記事

https://miikostyle.blog.jp/archives/20354407.html 「リーフティーは「森の聖人」を選ぶ」