【ブログ新規追加1403回】

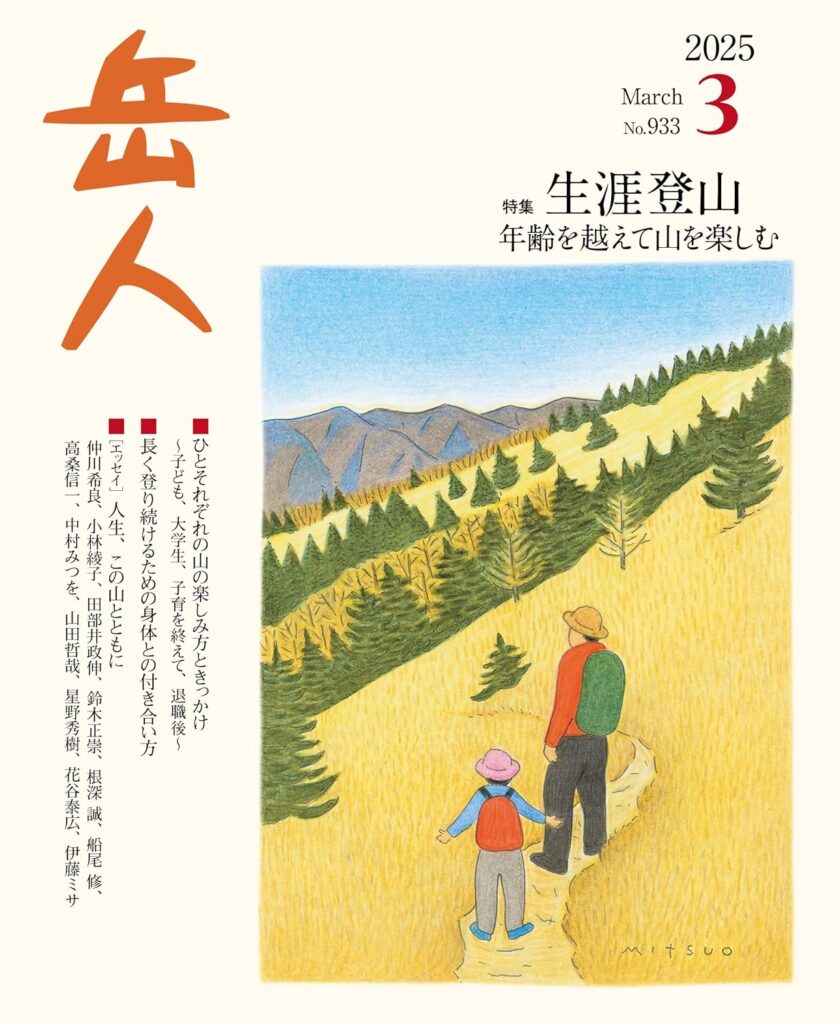

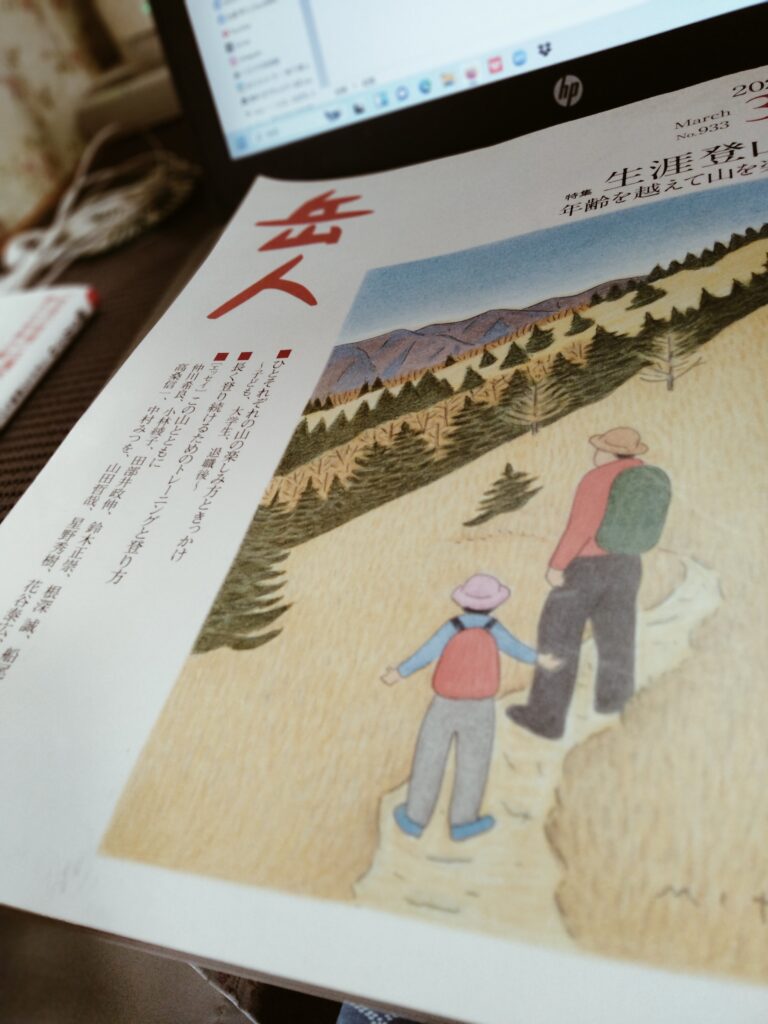

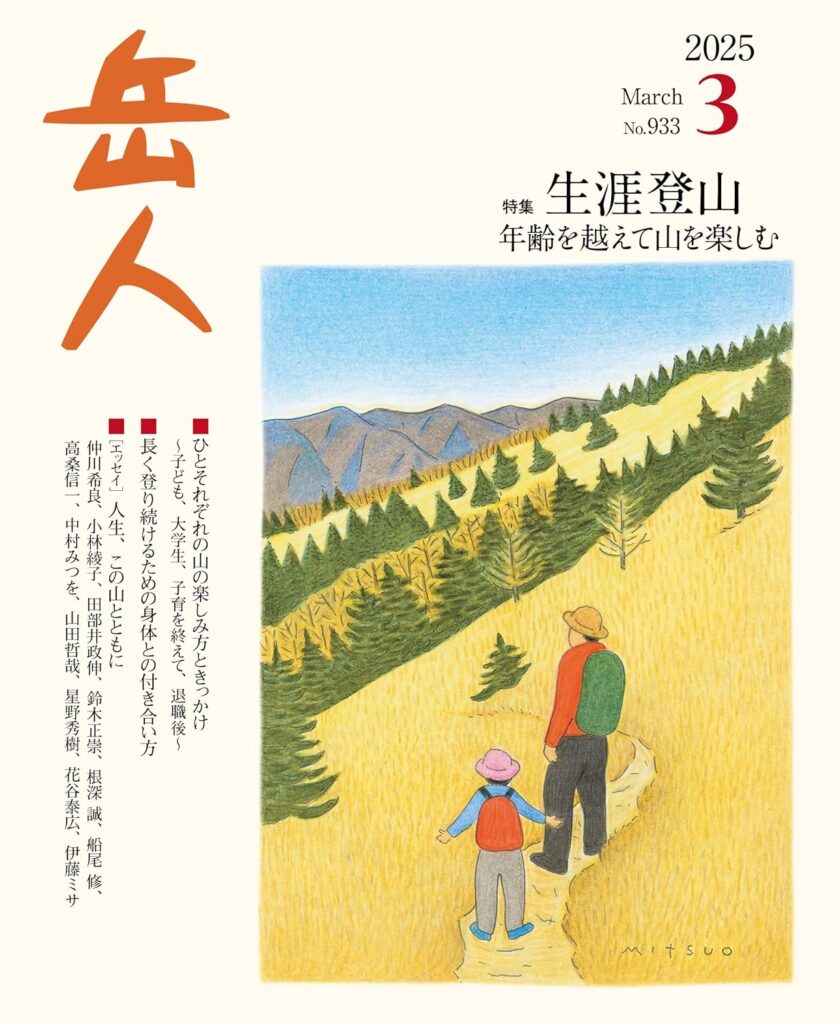

岳人 2025年 03 月号 No.933 [雑誌]

簡単レビュー

3月号 特集: 生涯、登山を楽しむ

高みをめざすのも、草花に心ときめかすのも ピークハントをするのも、愛着のある山に通うのも 山の楽しみ方は人それぞれ。

それは同じ人でも、生きていく中で変わっていく。

幼齢から高齢まで、 一生涯登山を楽しむためのヒントを探してみたい。

健康で永く登るための、膝痛ほか身体との付き合い方も掲載。

★★★

『岳人』2025年 3月号は、バレンタインデー2月14日発売で、久しぶりに買う大好きな雑誌にウキウキしながら書店レジに並んだ。

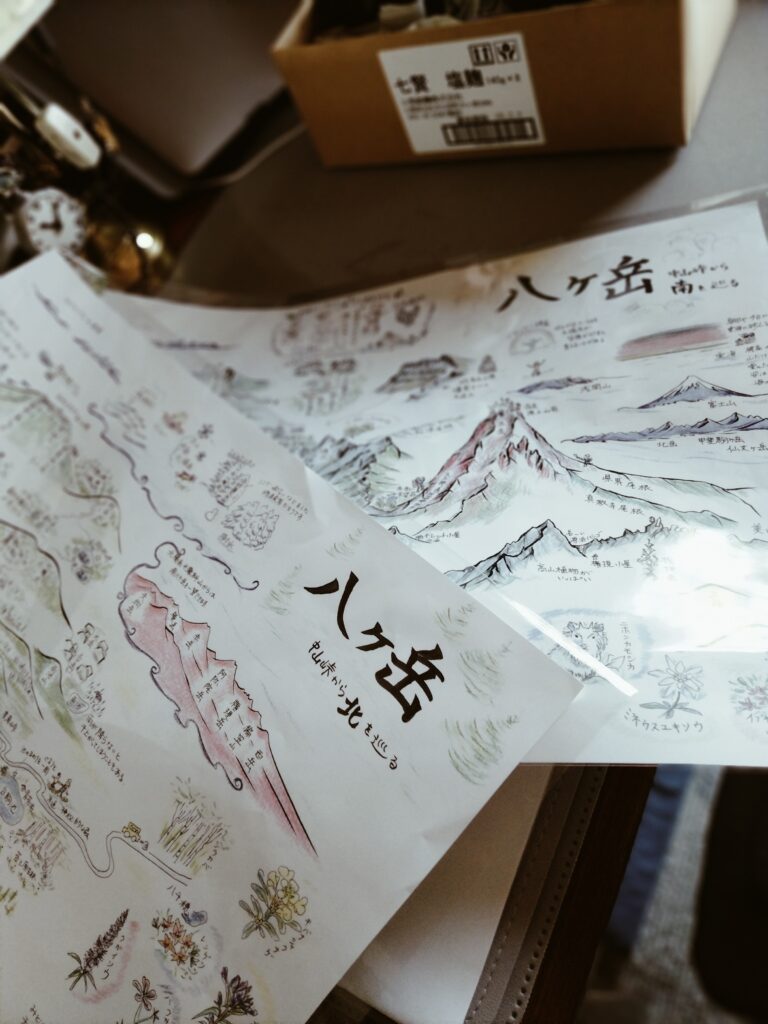

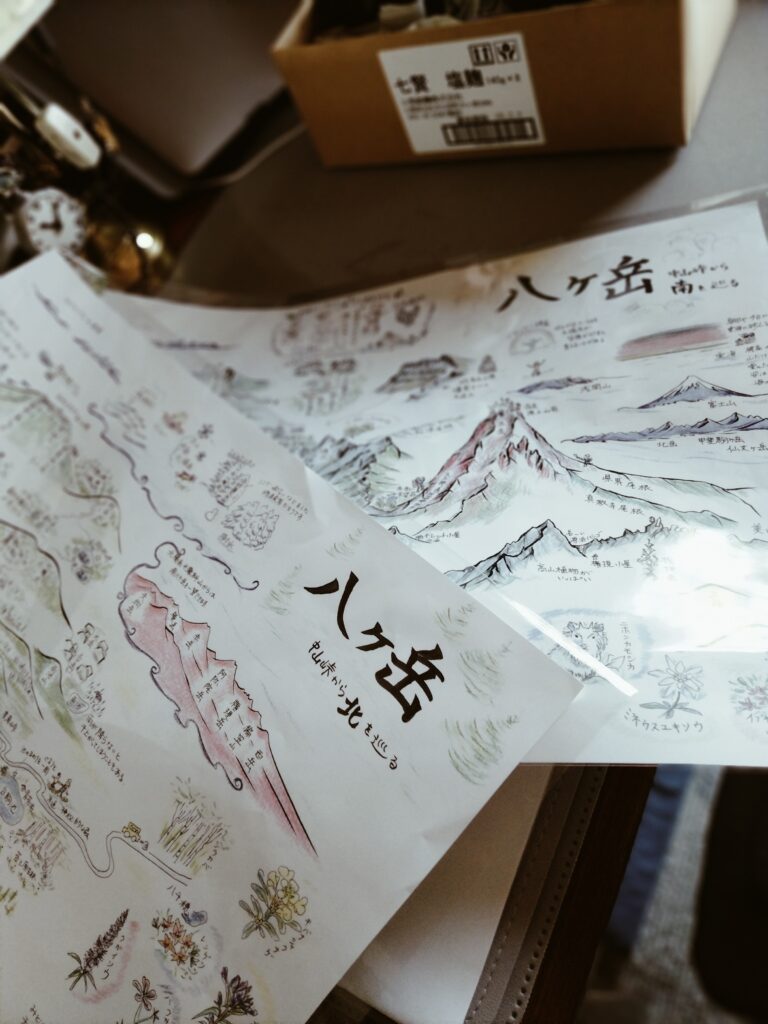

あれから、何度も舐めるように誌面を読んで知識も蓄えた上で、今年は1000m以下の低山ながら日本百名山の「筑波山 877m」やはり日本百名山「赤城山 1828m」と、8月は2115mの「北八ヶ岳 白駒池」へ軽いハイキングをした。

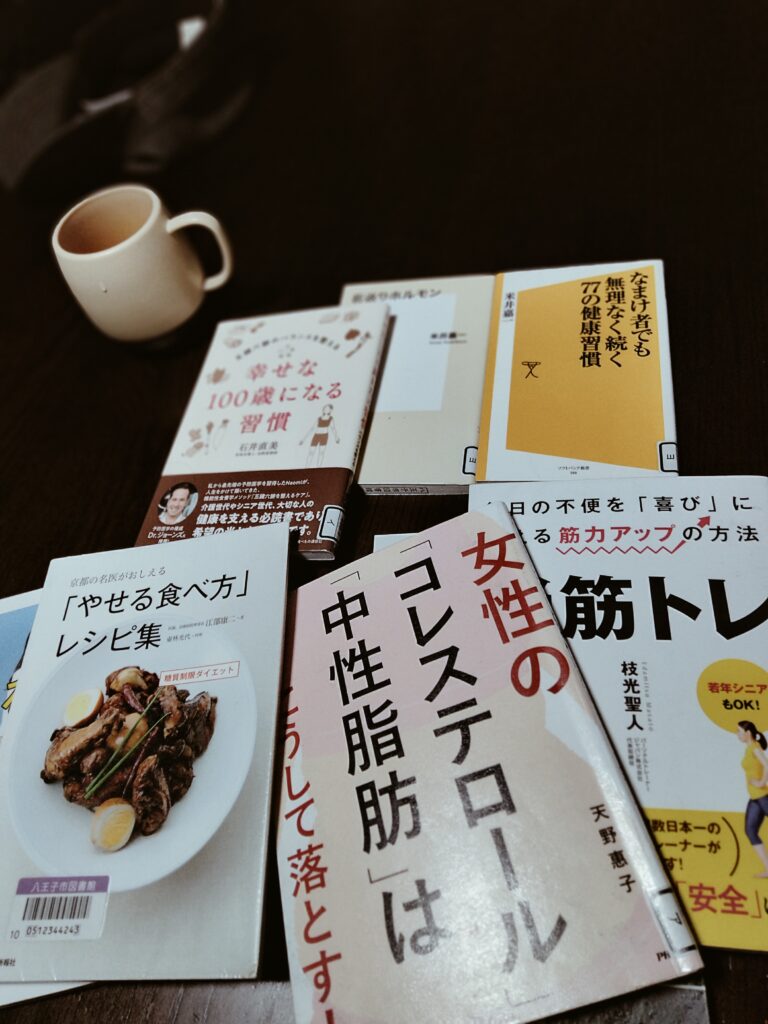

雑誌から学んだのが、「長く登り続けるために必要な体力づくりへの科学的アプローチ」という特集。

子どもの頃から、両親に連れられて登山に親しんではきたが、そのたびに覚える事柄は増えるものの、なかなか自分の頭と身体が覚えようとしない!のが、気にはなっていた。

例えば、今では加齢による体力や持久力の低下、どうしたら、無理なく楽に歩けるか?など。

エネルギーの持つ生成パターンを知ることで、「エネルギーが枯渇する前に補給することで楽に登れる」・・・こういった知識をともすれば、根性論で解決してしまってきた。

運動生理学に基づいた「身体に必要な飲み物」や登山中に食べる「行動食」などの摂取方法などをざっくりと学んでおいたので、今年はこれまでとは違った楽しい山行となった。

また、たまたまだが、今回、北八ヶ岳のハイキングに行こうと決めてから見つけた動画「山下真弓さんのおとな女子の山登り」を見て、アミノバイタルの広告と宣伝があり、アミノバイタルの効果や摂り方などが動画で観ることができた。

アミノバイタルの効果とは?簡単に説明しよう。

アミノバイタルの主な効果は、運動時のエネルギー補給、筋肉の疲労回復、コンディショニングサポート、そして集中力向上など。

アミノバイタルは、BCAAをはじめとするアミノ酸が素早く体内に吸収されるように設計されており、食事のタンパク質よりも効率的な栄養補給が可能。

この動画を観た視聴者からのメッセージを引用する。

ー--

(視聴者)今回のような長距離2泊3日山行は、運動量と行動時間も長いからアミノバイタル大事ー

特に夏場は有り難いですよね。

(視聴者)一般的には出発前だと、アミノバイタルゼリードリンク又はアミノバイタルプロのどちらか、行動中にはBCAAチャージウォーターとアミノバイタルプロ又はアミノショット、巻き終わりや下山後にアミノバイタルGOLDの合計アミノバイタル3本+アミノバイタルウォーターで良いんでしょうが… 状況によっては追加して摂取もOKですし、仮に摂取し過ぎたとしても、汗や尿と一緒に排泄されるから助かりますよね

(視聴者)低山日帰り登山工程、運動量少ない登山によっては当然摂り過ぎもあるから、まゆみさんのを見て臨機応変に考えています。 摂り過ぎは良くないから山行内容で考える事が大事ですもんね

(視聴者)わたしは低山の場合だけ登山前にアミノバイタル一つ、行動中はウォーターだけ、下山後にアミノバイタル一つの合計アミノバイタル2+アミノバイタルウォーターにしてます

(視聴者)これだけの距離を2泊3日歩くなら、アミノバイタルも3日間合計10本程必要なるでしょうから、ものすごく参考になりました。(視聴者コメントのみ抜粋引用した)

ー--

で、動画で見てはいたが、結局短い登山だということで用意はしなかった。

しかし、登山前に立ち寄った、麦草ヒュッテでアミノバイタルのミニフェア開催中!ということで、ひとり2セットのアミノバイタルを山小屋で頂いたのだ。メッチャ、ラッキー!

次の山では登る前に飲んで行こう!と思う。

で、行動食(歩きながら食べる栄養補給食のこと)の話を。

これまで、色々と勉強してきた知識をちょっとまとめてみた。

登山でなくとも、軽いハイキングでも応用が利く知識なので活用できるのではないだろうか?

◎ 登山の必需品!行動食

ポイント1→体重(荷物の重さを加える)×行動時間×5(kcal)

山でのエネルギー補給は命綱…!

ポイント2→あなたは何を持っていく?

甘い系

甘い系

しょっぱい系

しょっぱい系

噛みごたえ系

噛みごたえ系

日ごろから好きなモノであっても、登山やハイキングで脱水しているような状態では、喉を通らない場合も多い。

例えば、菓子パンやスナック菓子など。わたしの経験でもNGだったわ。

反対にいつでもOKだったのが、「塩おにぎり のりなし」「梅干し」かなあ(笑)

そうそう、6月末に弾丸で乗り込んだ関西万博でも「塩おにぎり のりなし」と「梅干し」買ったっけ(笑)

いっぱい歩くから何よりのご馳走だったかも。

毎回、コンビニで買ってザックに入れている。

いつもより長時間歩いたり、登ったりする登山やハイキングは、身体のコンディションが安全面に直結するスポーツだ。

登山やハイキング中はしっかりと行動食を摂るのはもちろんのこと、登山の前後にもアミノ酸ドリンクでエネルギーをしっかりと補給して安全を心がけたい。

上記の雑誌では、4時間の歩きや登りでほぼ、エネルギーは使い果たしてしまうのだそうだ。

さ、秋の気持ちのよいシーズン。しっかりと栄養補給して、楽に楽しむ山行にしよう!

それでは、また!

※ 金曜日→主に書籍の紹介、旅など。

---------------------------------------------旧記事更新

『SunTAMA Style』2020年9月19日記事

『SunTAMA Style』2021年9月19日記事

『SunTAMA Style』2022年9月19日記事

『Life Tour21st』2017年9月19日記事

https://lifetour.blog.jp/archives/1067819376.html 「雨の日を活かす術」

『みいこStyle』2019年9月19日記事

https://miikostyle.blog.jp/archives/21094934.html 「増税前に考えたこと」