【ブログ91回目更新】

新型コロナウイルス感染防止対策で、引き続き東京都民は越境自粛を小池百合子都知事から要請されている。

わたしは、百合子都知事に言われたことは、超真面目に受け止めてこれまでやってきた。

彼女の言動のひとつひとつをよく聞き、よく考えて行動してきたつもりだ。

そして、今年どこにも出かけてこなかったが、意外なほど、焦燥感もなく、クサクサせず自由な気持ちで過ごせてきた。

ひとつは、こうして気ままに独自ブログに表現の場を持っていること。

もうひとつは、我が家のまわりに溢れるほどの自然があることだ。

ブログ&自然 このふたつが手元にあることで、仕事のストレス解消や、癒しの効果が得らえてきたことは大きい。

こうなったら、徒歩で行ける自然公園や、車で1時間以内で行ける溪谷、昔ながらのレトロな町探訪と、読書やブログを書くことで充分に楽しく休みが過ごせるはず。

東京から出ませんよ・笑

● 2020年 遠くへ行かないわたしの大人夏休み計画

10日間の夏休みにやりたいことを事前に書き出す。ひとつひとつにテーマを持ったタイトルをつけてみた。

♪ お出かけ2編

① 0泊1日の東京弾丸島旅・・・これはまだ手つかずでこれから仕込む。消滅あり得る(泣笑)

② 緑あふれるレトロな町~探索と水遊び・・・奥多摩周辺とか近所の公園とか・笑

♪ お料理2編

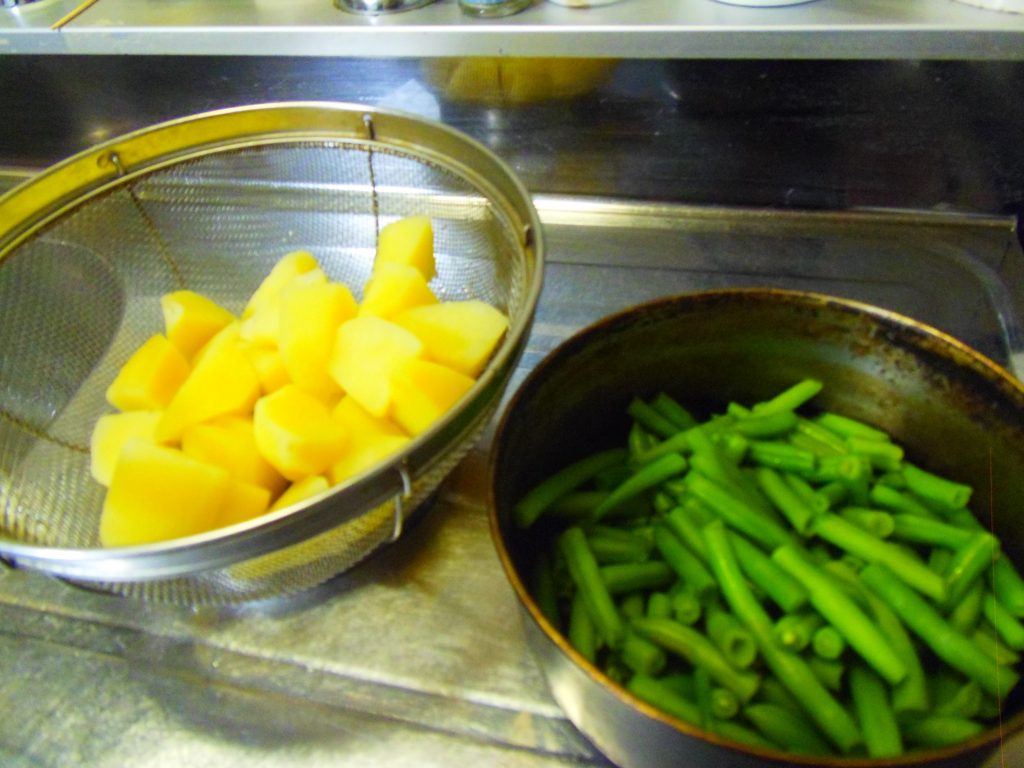

① 簡単で失敗しないカルボナーラを作る・・・糖質制限をどうやって取り入れて作るかの思案中。

② 自分で作る温かみのあるデザート・・・塩を使ったお菓子を作ろうとレシピを用意した。

♪ 学び2編

① ある語学習得・・・音大でしっかり勉強したイタリア語をブラッシュアップしたい。今、すぐ必要じゃないけど、昔取った杵柄で、短期間で成果の出る学習法を覚える。

②恒例の読書・・・この夏はエレガンス&可動域を広げるをテーマに関連する書籍の読み込みをする。

と、お出かけ、お料理、学び という3つの軸で今日までに事前計画(日程など)を立ててみた。

そして、ひとつ終わったら、ブログに書こう。

やっぱり、前もって決めておかないと、当日になってからだと消滅しかねないものね。楽しみにも全力で!

何事も事前準備が必須でしょう。

ビバ!夏休み~(^^♪

● おまけの話~白いお砂糖について

小さなエッセイを。

わたしは、去年の夏から白砂糖をお料理に使わなくなった。この件は以前のブログで書いたのでそのうち登場させようと思っている。

でも、コンビニやスーパーで売っているデザートやチョコレートを食べないわけではない。お料理に使わないだけなのだ。

白砂糖は身体にとって負担の大きい冷えと中毒性があることを知ったから。自販機のジューズなども全く買わない。

でもね。悪役白砂糖にもちょっといい側面があることを最近知った。

それは、白い砂糖には心が満足する美味しさというものがあるのだそう。

何でも茶色いものが身体にはいいのだけれど、心が満足する甘さが今一つ、足りないのかもしれない。

全部除去しなければいけないものだったら、売っていないと思う。

自分の心にも美味しい!という感覚が必要なのだ。だから、少しは取り入れてみようか・・・と、グラグラ気持ちは揺れている。

だって、心のためのおいしさに必要なものなんだから。

お砂糖の話。

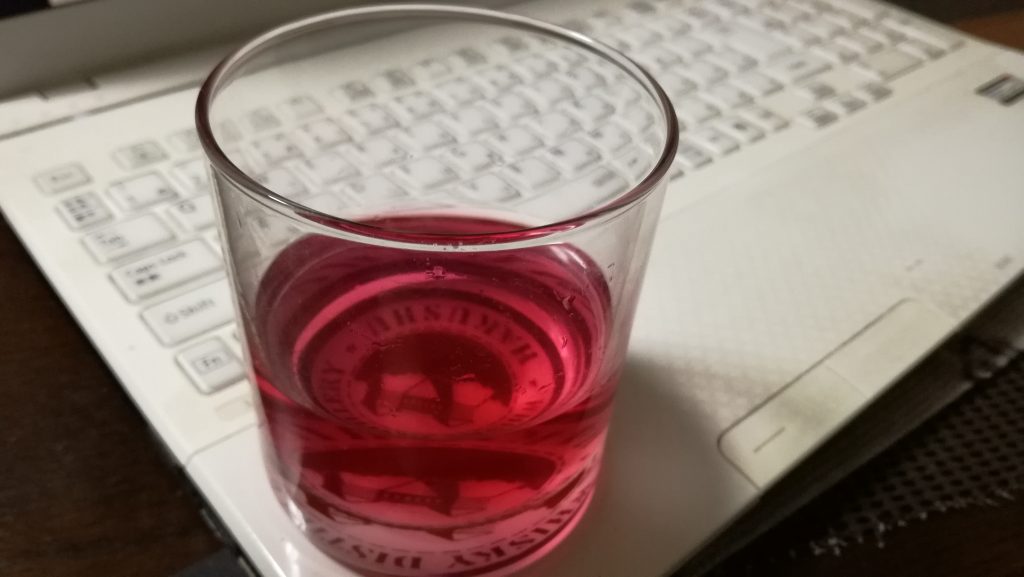

サントリー天然水 ヨーグリーナ (友人の差し入れ)

サントリー天然水 ヨーグリーナ (友人の差し入れ)