【ブログ新規追加949回】

毎年、必ずかかる病がある。それは「しもやけ」だ。

もう、子どもの頃からだからねえ(笑)

ただ、15年前に脳出血を患ってからは、治療の好影響で頑固な血行不良が改善されていたのだ。

しかし、好改善も長くは続かなかった。

この数年、また、あの症状(足指が真っ赤になってぶくぶくの手触りになる)が顔を出してきたんだ(泣)

で、一旦温まると、猛烈な痒みが襲うわけ。血行不良の元祖に舞い戻ったわたし(泣笑)

今年もほぼ、全部の足指が見事に真っ赤っか。でもね、12月のキャンプの時にはぜんぜん発症してなかったんだ。

それが、12月最終の週に毎日どんどんとしもやけさん登場で、お正月は足指だけじゃ、済まなくて足裏の一部もなり始めて、ぶよぶよな足になっている。

ま、毎年のことだから、足の上まで履けるロングふわふわもこもこソックスを履いて、寝る前にはメンタームをごりごりと摺り込んで眠る(大好きなメンソールの香りに包まれて最高に気持ちいい・笑)

体温は毎日測り「36,5度」を目指して温活最前線で頑張っている。(わたしの主な温活は唐辛子や生姜を取り、柚子湯に入り、暖かい素材の衣類や布団を使う)

家の中が寒くてふわもこのJKやインナーを着こんでいる。来週にはマイナポイント第3弾が手に入るので「GU」でさらにふわモコパジャマや追加メンタームなどをポイントで仕入れる予定。

しっかりと、温活としもやけ対策をするよ。

以前、書いた温活記事もここに載せておこう。さほど時差もなく温活を生活に上手に取り入れるポイントを書いたので、今でも充分読める内容だ。

「温活で幸せな気分になる」http://lifetour.blog.jp/archives/1046875034.html(記事のURL)

温活とは・・・

日頃から体を温める事で、自分の体への意識を高め、冷えなど女性特有の症状にポジティブに向き合うための活動です。

温活とは・あたため研究所 温活36.5 より

子どもの頃から11月の声を聞くと、とたんに足指が「しもやけ」になってしまう。それも12月に入ると足指10本全部が揃って真っ赤に腫れあがり、太くなった指のおかげで靴もきつく、かゆみで死にそう!な状態になるのだ。

子どもの頃から11月の声を聞くと、とたんに足指が「しもやけ」になってしまう。それも12月に入ると足指10本全部が揃って真っ赤に腫れあがり、太くなった指のおかげで靴もきつく、かゆみで死にそう!な状態になるのだ。

丘陵に囲まれた盆地特有の寒い地域に住んでいたとはいえ、それがつい7年前まで続いていて、そこまでひどい「しもやけ」の人はいないよ!とよく友達に言われ、ひどく凹んでいたものだ。

冷えと血流の悪さからくるものだろうと、まあ、無理に気軽に考え、春になれば治るから〜っとそのままで何気で過ごしてきた。

このブログにも何度か大病のことを書いてきたが、病いをして良かったことがあるとすれば、ただ1つ「脳出血の治療で体をオーバーホールしたみたいに血流が長年悪かったところがすっきりして、肩こり、目の痛み、しもやけなどがすべてなくなった!」ということだ。

このブログにも何度か大病のことを書いてきたが、病いをして良かったことがあるとすれば、ただ1つ「脳出血の治療で体をオーバーホールしたみたいに血流が長年悪かったところがすっきりして、肩こり、目の痛み、しもやけなどがすべてなくなった!」ということだ。

いつも激しく肩が凝り続け、18歳ですでに鍼治療に通っていた私。こんなにも体が軽く目のかすみがとれるなんて・・・病いの恩恵というものもあることをその時始めて知ったのだった。

40年近く冬の友だった「しもやけ」は、あれからすっかり顔を出さない。

とはいえ、女性特有の冷えは更年期真っ只中の自分にはそれはきついものがある。

とはいえ、女性特有の冷えは更年期真っ只中の自分にはそれはきついものがある。

2年前の真夏に車で裏高尾の小仏峠に用があって行った時、突然に吐き気と寒さが襲ってきて呆然自若、急いで家に帰り熱を測ってみるとなんと34℃!、驚いてすぐに真夏の暑い部屋のなか、厚着して休んでみたら数時間後、急にすごく「幸せな気分」になって目覚めた。

体がほんわか温かく、やっと生きたここちがしたという体験だった。すぐ主治医に相談してみると、「それは低体温症だね。生姜やにんにくを食べて温かくして。33℃になっちゃたら即入院だよ!」と言われた。

真夏に寒い体を温かく保つという以外な状況のなか、食事と厚着で調節することでどうにか入院だけは避けられたのだった。

現在、温活はちょっとしたブーム。

現在、温活はちょっとしたブーム。

温活の主旨は、たった1℃体温を上げることで、体の老化を防止しサビを無くし、重い心も頭も軽くなるという効果が出るというもの。

通常の体温は、大体36,5〜37℃がちょうど良いのだが、逆にたった1℃下がるだけで、代謝が10〜20%下がり免疫力も30%減少するらしい。

ウイルス、がん細胞などの攻撃に耐えうる体でなくなるのだ。

こう考えると、普段から自分の平熱をチェックして、異常を察知し適切な処置をしていきたいものだ。

では1℃上げる生活のポイントとは?

—————————————————————————————————

1.体の外側から温める。

厚手の服などで着まわして寒さを調節して、夜は38℃のお風呂で体を芯から温める。

2.体の内側から温める。

ゆず、レモン、かりんなどのホットドリンクが温めには速攻性がある。しょうが、シナモン、にんにく、ねぎ、しそなどの野菜や薬味は以外なほど体を温める。玄米などもよい。

3.体を動かす。

運動をして熱をつくる筋肉の量を増やすことが大事。ヨガなどの深い呼吸を意識舌運動も体の温めには適している。

—————————————————————————————————

日常から細かに体を温めることで、大きな差がでるという「温活」。体温をあと1℃上げることを、ちょっとだけ意識してみてはいかが?きっと幸せな気分が得られること、受け合いである。

日常から細かに体を温めることで、大きな差がでるという「温活」。体温をあと1℃上げることを、ちょっとだけ意識してみてはいかが?きっと幸せな気分が得られること、受け合いである。

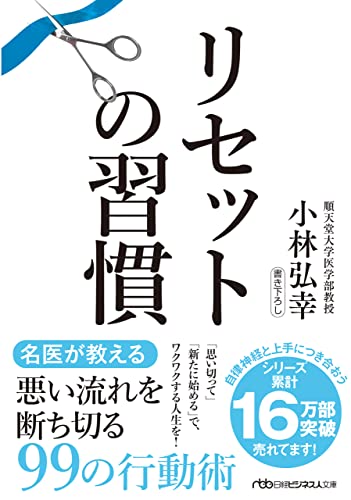

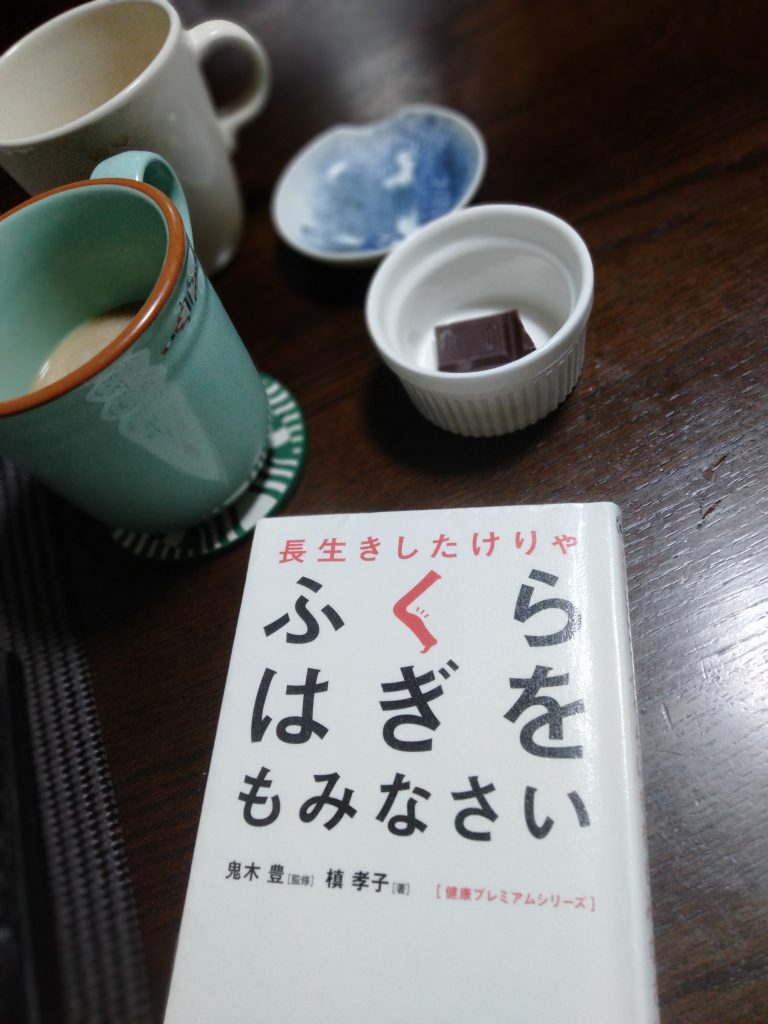

今回は、冷え取り指南書も載せておく。

『幸せになる医術 もっとちゃんと女性の「冷えとり」生活』進藤 義晴 、 進藤 幸恵・著

簡単レビュー

冷えとりをずっと続けてきた人にも、これから始める人にも必読の書。

婦人科系の病気、不妊や妊娠・出産……悩みがつきない女性のカラダに進藤式冷えとりの効果は絶大!

(目次一部抜粋)妊娠・出産はつらくない/不妊・高齢出産の悩みも解消/生理痛がなくなる人が多い/更年期「障害」はない、等

「本書では、食事や育児などの生活の知恵を、前著よりも丁寧に載せています。頭寒足熱が基本であることは変わりませんが、冷えとりは生活全体で行なうものです。正しい生活への指針としてお役立てください。」(はじめにより一部抜粋)

育てやすい! 進藤式・冷えとり子育て術とは<? br>みんなが悩む靴問題や生理を快適にする布ナプキン情報も。

実際に冷えとりを続けてきた人の体験談やめんげん辞典も充実掲載!

★

さて、「しもやけ」の話から「温活」のポイントや書籍紹介と情報満載でお届けした。

現在、冷えとの戦いに挑んでいる方は、まず今の体温を計ってみて。

36,5度を目指して体を温めてあげよう!わたしも家では、35度台に下がってしまうけれど、仕事に出ている時は頻繁に36度台になっている。

36度台の体温を保って幸せ気分に浸ろう!!

では、また。