【ブログ更新130回】

● 秋の本質は夏で疲労した身体を冬への体制に整える大事な時期本意

やっと9月も中旬に差し掛かったところ。

今日は、タスクをこなし、休養のために家仕事に切り替えた。

わたしと言えば、8の月終わりから、秋の花粉症が始まっていて、朝晩と強烈なくしゃみと鼻水の応酬に苦戦する毎日だ。例年、彼岸ぐらいまではこういった症状が続く。

気をつけたいのが、くしゃみでの骨折とかで、肋骨をやっちゃわないようにするなど、毎日忙しくしているとふっと、鎖骨の下あたりに痛みが走る。

こんな時は要注意。疲労が溜まっているサインだ。休むことが長続きできる最大の方法だから、恒例の10時間睡眠も連休には取り入れよう。

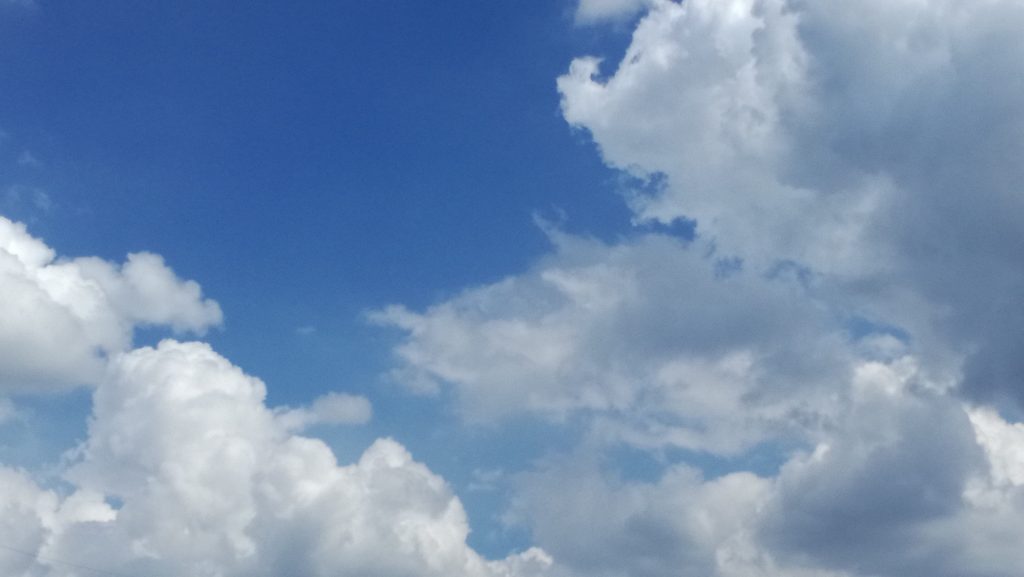

● 秋のことわざ「天高く 馬肥ゆる秋」の意味

秋のことわざといえばなんといっても「天高く 馬肥ゆる秋」。

その意味は「食べ過ぎ注意」じゃない・笑

気象的錯覚と軍事的警句の複合だそうだ。

「馬肥ゆる秋」は軍事的警句で、「秋になると肥えた馬や収穫物を狙って、北方から匈奴が攻めてくるぞ!」という。中国 前漢の時代、つまり2100年前の言葉。

そして、「天高く」は一種の錯覚。

秋は必ずしも晴天率が高いわけでない。

しかし、巻雲(すじ雲)や巻積雲(うろこ雲、いわし雲、さば雲)、高積雲(ひつじ雲)など高層(5000m以上)の雲が発生する。

それが「空が高い」という錯覚を生むのだ。

空の高さは、空が決めるのではなく、雲が決めていた。

また、気温からくる体感で面白い現象がある。

秋彼岸の頃、わたし達は「もう涼しくなって暑くはない」と感じる。

最高気温が25℃で春より10℃以上も高く、最低気温は18℃で春の最高気温より高いというのにだ。

それは、真夏の暑さを身体が覚えていて、それよりはずうっと涼しいと思う、気持ちの問題なのだ。

真の「体感」温度は(気温や湿度・風速だけでなく)、「それまでの慣れ」からも来るということなのだろう。

体感とは面白いものだね。

● 秋は涼しさを味方につけて、豊かな時間を過ごそう

暑い!暑い!と言っている間にもう、今年ものこすところ4か月を切った。

時間が逃げ去っていくように「忙しい」「時間が足りない」と感じている人は、少なくないのではないかと思うこの頃。

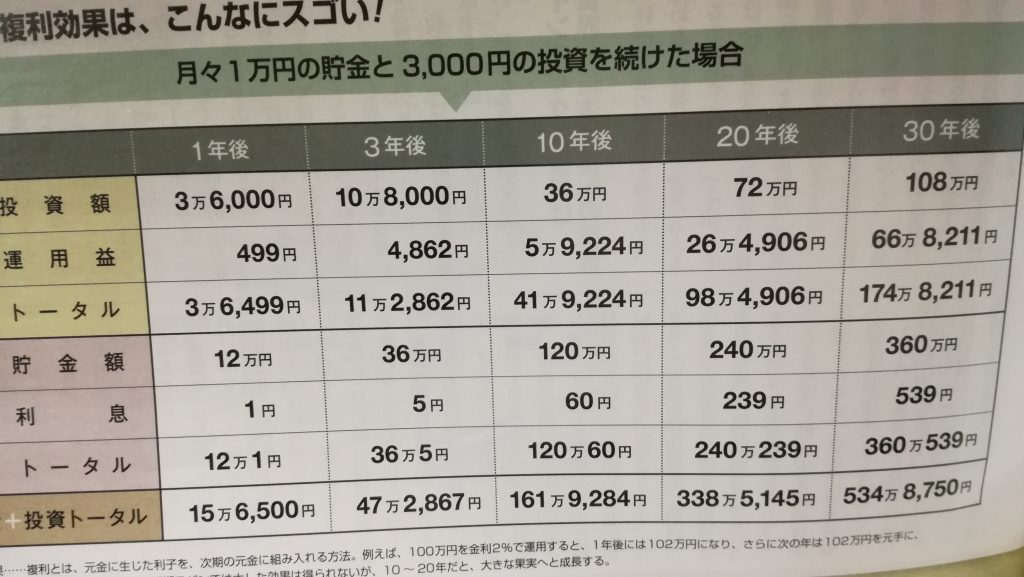

ここで、時間のもつ領域の表を上げてみた。

いったい、どんなことがらで時間に追われているのか?を深掘りするためにこの4領域を使って判別してみることから始めよう。

第三や第四領域の入ることがらが、自分の時間を食いつぶす時間泥棒だったら、今すぐに、きっぱりと手放すのがいい。

ストレスや虚無感から自分を救い出す究極の方法だと考える。

(某ビジネス系記事より引用)

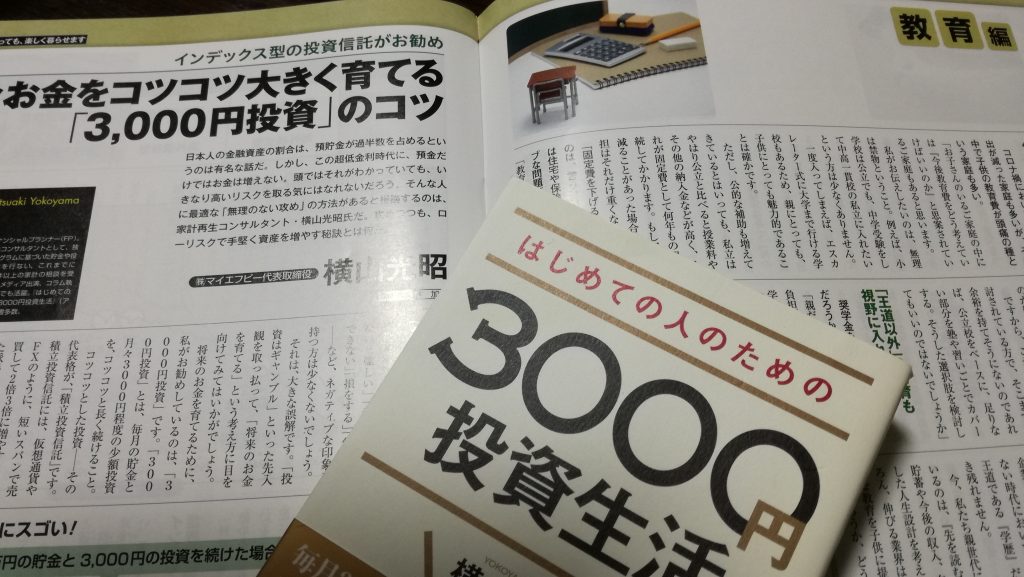

書店の店頭でもWEBのビジネス記事でも時間活用術やタイムマネジメントの本や記事は未だに花盛りだ。

それだけ、時間に関する興味と、時間の有効活用、もっと有意義な時間を生み出したいなどの要求が高いのだろう。

大体共通しているポイントは、「やることを書き出して明確化する」「優先順位を付ける」など。

ただ漠然と思いつくままに仕事や勉強をこなすだけでは時間を浪費するばかりだ。やることを具体的に「優先順位をもって見える化」すると、忘れていた、忘れたかった(笑)課題や問題の解決法がおのずと見えてくる。

● 重要なことでも短時間でやりとげられる方法がある。それは?

もう1つのポイントとして「短い空き時間や朝の時間をもっと活用する」なんていうのも、当たり前に言われ続けてることだ。

1分〜3分のほんのわずかな時間でも何か習い事や有益なことに使うことができるが、中でも語学の修得や楽器のおさらいなど実践を伴う事柄が一番合っていると思う。

時間は過ぎ去っていくもの。やった!出来た!という達成感をもって自分が満足行く日常が過ごせれば、時間革命はどんどん進むだろう。

多分にして思うことは、ものすごく重要な決めごとでも、実際には短時間で物事は決められる。

たくさんの時間が必要だという思い込みが、やること、やりたいこと、やらねばならないことを先延ばしにしているだけなのだ。

「誰しも、自分の人生は、自分の理想のように創りだすことができる」

自分らしい人生を創るために大切なこと 経沢香保子・著 より

この通りで、本当に重要なことを手中に納める唯一の方法は「今、すぐやる!」たった、これだけなのだ。

今回は、秋の時間を自分らしく使い、願った通りの自分になるという提案だ。

美味しい食べ物と有意義な時間をどうぞ。