【ブログ新規追加345回】

緊急事態宣言下でのGWも後半に入った。

希少な野草を見に行ったり、家中の片づけをしたりしてあっという間の前半だった。

GW後半では、「原則として読書をする」 これに尽きる。

● GWはまとまった時間で読書の大海に泳ぐ

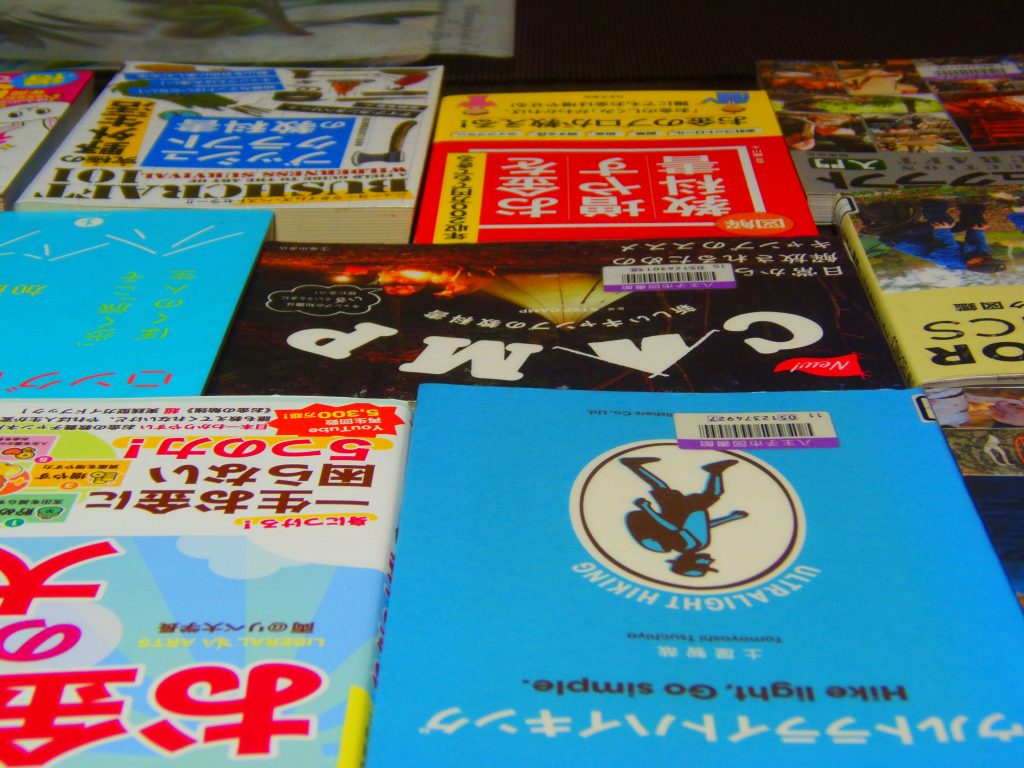

4月20日頃、10冊を図書館で借りておいた。それと、買ったものと、電子書籍の積読(笑)がある。

それは、もういっぱいの冊数だ。ゆうに50冊以上はあるだろう。これが至福の湧現なのだ。

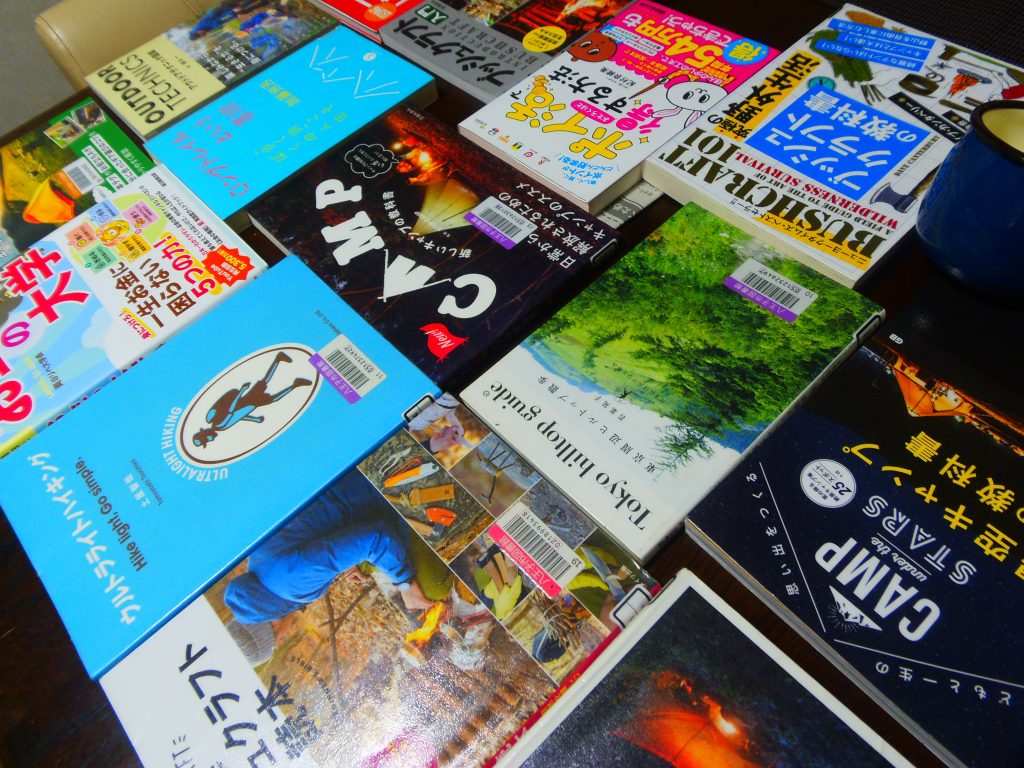

※ トップ画像は、今読んでいる本の一部。図書館10冊と買った本を並べてみた。

最近では、限られたニュースしかTVは観ないし、SNSも最小限にしている。元々、Netflixやアマプラなどもやっていない。

ゲームもしないし、娯楽の最も最前線は、20代の頃も50代もまったく変わらず「原則読書」なのだ。 今では、YouTubeで音楽を聴きながらが多い。

今、コロナ自粛中であるから、無理に出かけることはしない。特に東京から出ない!と決めたら、心穏やかになったもん(笑)

そして、家中の仕事を少しずつ片づけながら、ちょっとでも時間があったら、読みかけの本を引き続きどんどん読んでしまう。

手持ち無沙汰になるなんて全然ないが、何で時間をやり過ごそうという発想から「どの本を読もうかな?」の発想に切り替えて、読書中心の行動スタイルというGWさながらの範囲を自分に設けている。

これが、抜群にいいのよ。

何がいいのかって? まず、自己肯定感が良くなる。

世の中には、無数の頭のいい人がいるじゃない。元々そういった人には敵わない。

だからこそ、読書をしてそこから学ぶ。そうすると知識や知恵の恩恵を受けて、自然に自己肯定感が上がる。

それだけでも、充分に幸せなのじゃないだろうか。隣りの誰かの話ばかりだと、成長は見込みにくいものだ。

わたしがやってるWordPressの利用法やプログラミング、Googleアドセンス運用と使用権利の取得もすべて、書籍で学んで手に入れた技術だ。

やり方はすべて本に書かれているよ。

● わたしと本の歴史をひも解いてみた

今のわたしの思考を作ったのは、確実に10台~20代の頃、貪るように読んだ数々の小説だ。

今でこそ、ビジネス本が主流のわたしだが、若い頃は仕事や家事~育児で覚醒された頭や心を鎮めてくれる小説の世界観は重要なアイテムだったものだ。

だから、はっきりと言える。

わたしの思考を作ったのは「読書」だとね。

それからどんどん人生の経験を積んでいく中で、小説の世界は縮小されていった。

独創的な物語より、さらに有益な考え方や思考を求めて行くと、これまた自然とビジネス本に辿り着いた。

身近な友好関係から学べない部分を本から学ぶ。

そして、その通りにやってみると、人生が自由に生きられるようになった。

● より自分の読書を進化させる方法はこれ!(簡単要約に飛びつかないで一冊読み込む力を持とう)

最近知ったのだが、ネットで「本の要約」を読めるんだね。もちろんサブスク(有料)で。

わたしは、意外かもしれないけど、「本の要約」にはちょっとだけ否定的なの。

だって、渾身を込めた一書を簡単な「要約」で読んでしまうと、読んだ気になる&満足してしまう・・・これ、もったいないじゃない。

「要約」じゃ、文章の行間まで読み込むことは難しいだろう。

行間こそが著者の息づかいなのだから。

わたしが思うに、「本」とは読みつつ、思考を重ねるものなんだと考える。

だから、簡単に書かれた上っ面の要約を読んでも、たぶん思考は生まれないし、次の日には忘れちゃうだろうね(笑)

さて、GW後半、有意義な読書タイムを持とう!