【ブログ新規追加1327回】

※ 女体山山頂の岩稜にて。つるつる滑りそうな岩で877mとは思えない高度感を体験できるとあって、大人気の山頂だそう。手すりもなく、とりあえずのロープがあるがかえって怖い。この岩の上に立つ勇気はない(泣笑)せめて写真だけ撮ろうと、偶然にも、人が途絶えてシャッターチャンスを捉えられた一枚。

今年の登りはじめは筑波山!なかなか行けてこなかった北関東の百名山。

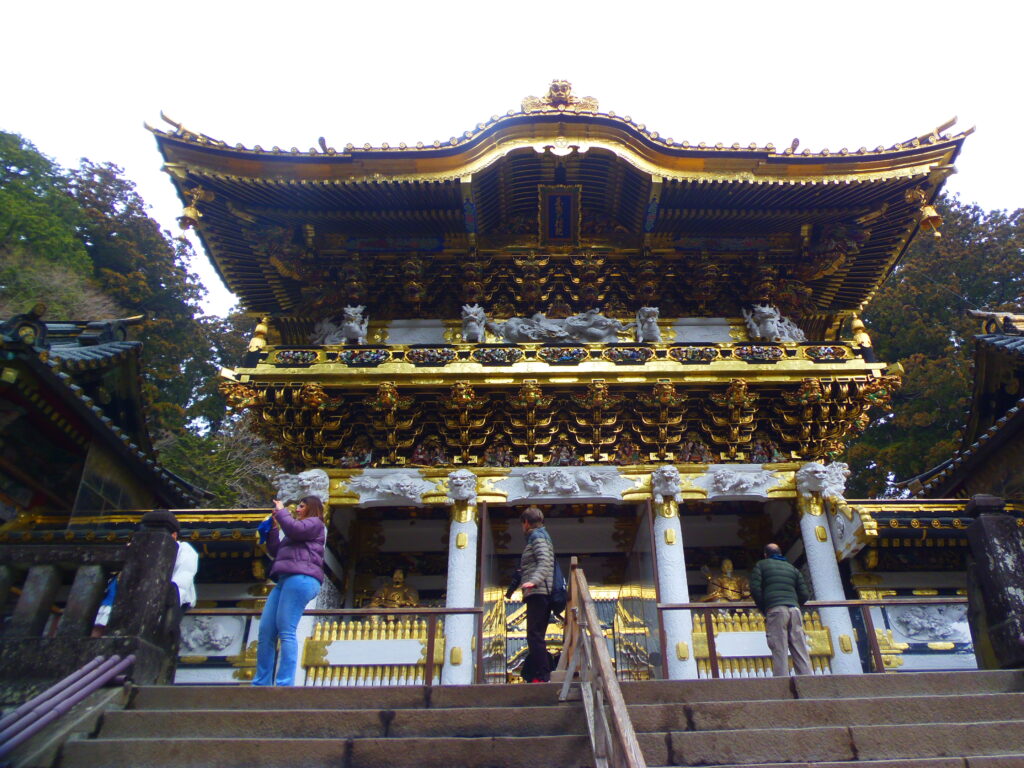

夫に春の温泉旅に日光の宿を取ったことを話すと「日光に行く前に登れる山はある?」と、聞いてきた。

わたしは、すかさず「筑波山は?」と返すと「いいね!」と、即決だったので初めてのお山への登山が決まった。

~筑波山の簡単なおすすめポイント~

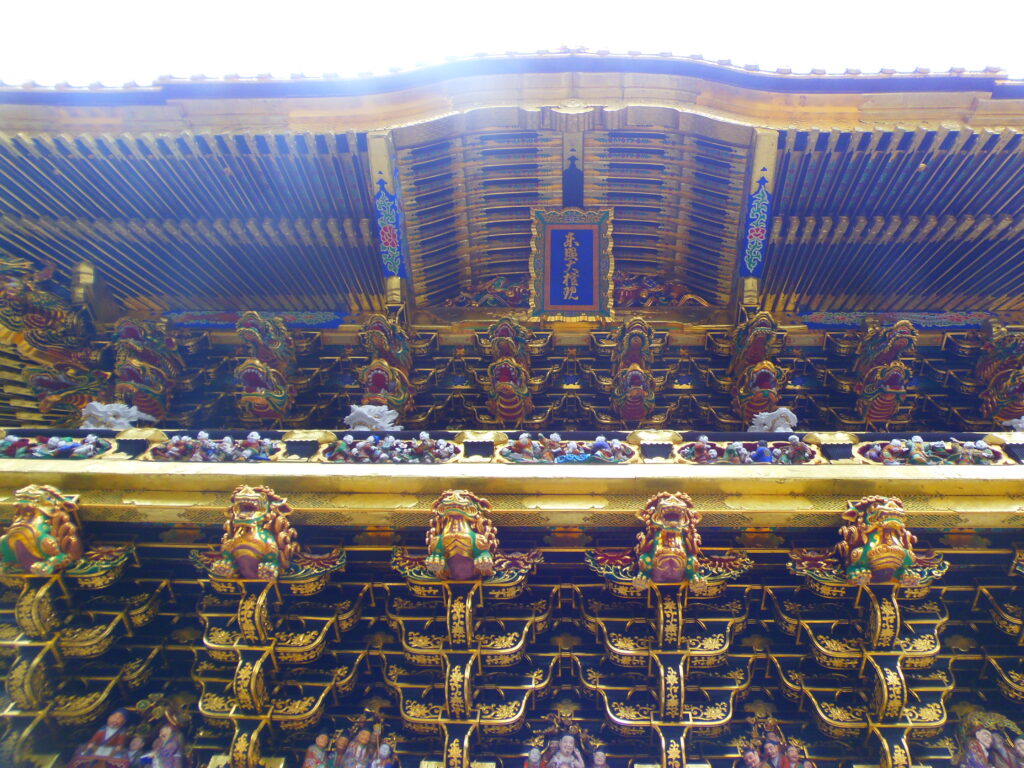

筑波山は「男体山」と「女体山」の二つのピーク(山頂)がある。今回は「女体山」からの景観の素晴らしさを堪能してきた。また、その道中に複数ある「奇岩」が見どころだ。

さて、登山までの行程を書いて行こう。

当初の予定と異なり、お天気重視で2日目に筑波山を目指した。

朝8時にお宿を出発。そのまま栃木県内の「益子町」へ立ち寄る計画。

焼き物の町益子で「窯元直売焼き物センター」のオープンが10時と遅いので寄らずに次の目的地へ向かった。

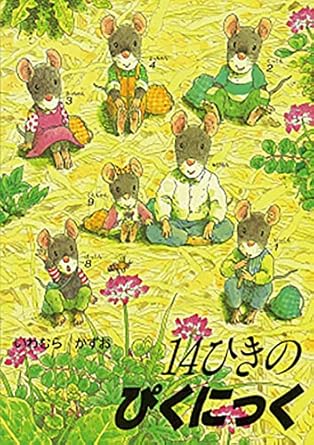

ねずみの絵本「14ひき」の作者いわむらかずお氏のオマージュをふんだんに取り入れた、センス抜群の「道の駅・ましこ」で休憩。

夫が、益子焼の可愛い豆皿を買ってくれた。(嬉!)

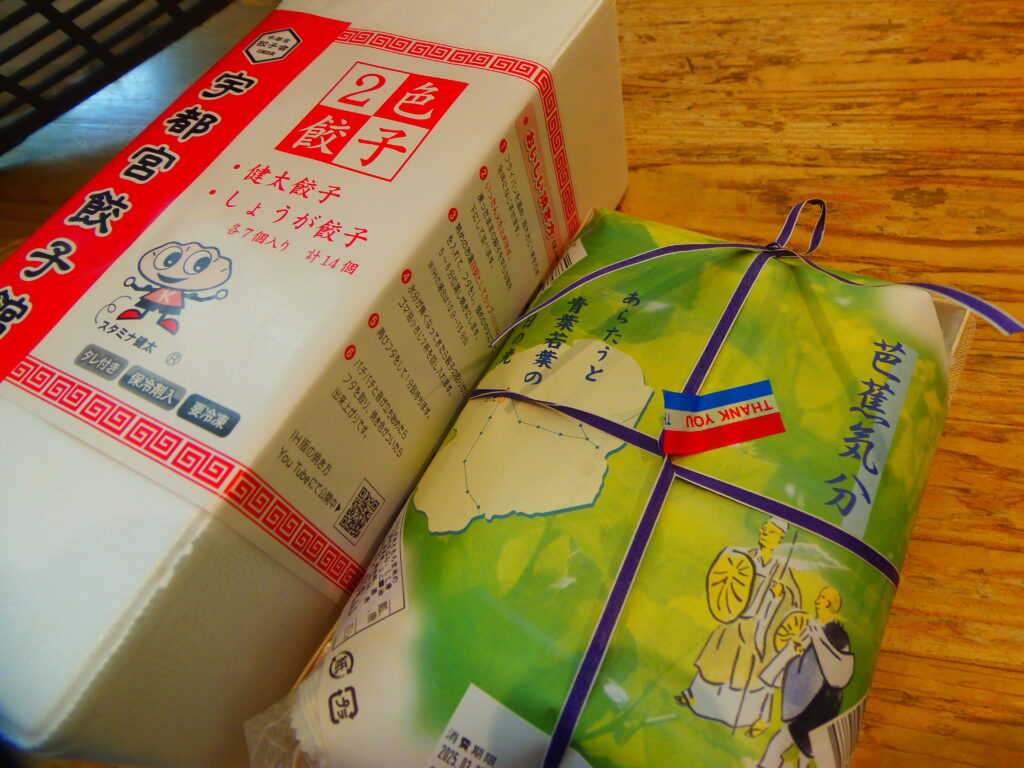

お土産の宇都宮ぎようざと芭蕉弁当もここで手に入れた。ほんと、道の駅って便利。

さて、ここから筑波山へ一気に向かうのだけれど、黄砂?なんだか黄色く煙っている町を延々と走ること45分。目の前に筑波山の全貌が開けてきた。

やっぱりねえ・・・超地味なお山だわ。

風光明媚とは程遠いなんの変哲もないお山に見える。でも百名山だし人気も高いそう。

12時過ぎに筑波山つつじが丘ロープウェイ&ケーブル駅駐車場に到着。(P388台収容・終日500円)

ここから、女体山の山頂駅までロープウェイで登る。(往復1300円)スイス製ロープウェイは赤で可愛いので一緒に撮ってもらった。

で、ここから約5分の空中散歩で「女体山山頂駅」に登る。

しかし、ただでさえ春霞の季節に中国から黄砂の襲来!あまりというか、ほぼ何も見えない。救いはお天気が良かったことぐらいかな。

本来なら、遠くに富士山やスカイツリーが見えるのだが。

女体山山頂駅から180mの徒歩(約10分~15分)で山頂に。ただ、山頂の険しさはもれなくついていた(泣笑)

夫が、下から写真を撮っていた。

スーツの男性とワンピース風の女性(二人ともご年配)がえっちらおっちらと登っているのが見える。

女体山神社の祠は岩の上に建立されている。写真では、一見、そーでもないように見えるけど、これがまったくもって大変な登りだった。

わたしは少しでも登りやすいようにロープや鎖のある端っこで登りはじめたが、下から夫が、「もっと真ん中を素手を使って登れば?」と、好アドバイスをもらい、真ん中にずれながら岩をしっかりと素手でとらえて一気に登れた。

そして、祠のまわりをぐるりと囲む石段を登りながら山頂の石碑と三等三角点まで辿りついた!

小さな山頂は、人だかりで写真撮影の順番待ちをする(笑)

そして、方位台を拝見し、山頂の岩稜に取りつくか?迷ったが止めておいた。(TOP写真の岩群)

青緑に光る岩群はつるつる滑るのが当たり前。

これまでもほうぼうの山で、こうしたつるつる滑る岩に出くわしてきた。

そりゃあ、無数の「人」に踏みしめられ、磨かれた岩だからね。「滑って当たり前!」と言っていた中年女性のパーティーがいた。

彼女たちは、ひとりが「どーする?」「だって滑りそうで怖い」「でもせっかく来たんだから・・・」といい、岩に取りついていた様子。

わたしは、その順番を待ってツルスベ岩に登ることはせず、下山を開始した。

こんなところで怖く危ない思いをすることはない!と、自分に言い聞かせて意気揚々と下山した。

女体山ロープウェイ駅で、益子で買ってきた芭蕉弁当でお昼を頂き、つつじが丘ロープウェイ駅では、栃木産とちおとめのソフトクリームを食べて幸せ(笑)

登山後はほぼソフトクリームを食べている。登山した後のソフトクリームって、一番美味しい食べ方かも(笑)

休憩や移動など入れて、約2時間のお手軽登山終了。

ここから渋滞を想定して、寄り道せず帰宅し、宇都宮餃子の晩御飯がまっている(笑)

2日間の春旅も無事に終わった。

今年も一般道で行く「道の駅」で地産地消の美味しい物を求めて、大好きな登山やハイキングを組み込んだ旅が始まった。

時間が足らず、諦めたのは「明智平」「宇都宮市内」「益子町内」の3か所。

独自の「いつか行きたいリスト」に登録しておく。

今年はこれまでとは路線を変えて「純和風旅館&温泉」にもこだわって行きたい。

最後に筑波山登山口の鳥居を載せて終わる。

それでは、また!

---------------------------------------------旧記事更新