【ブログ新規追加760回】

わたしの趣味は山岳トレッキングだ。

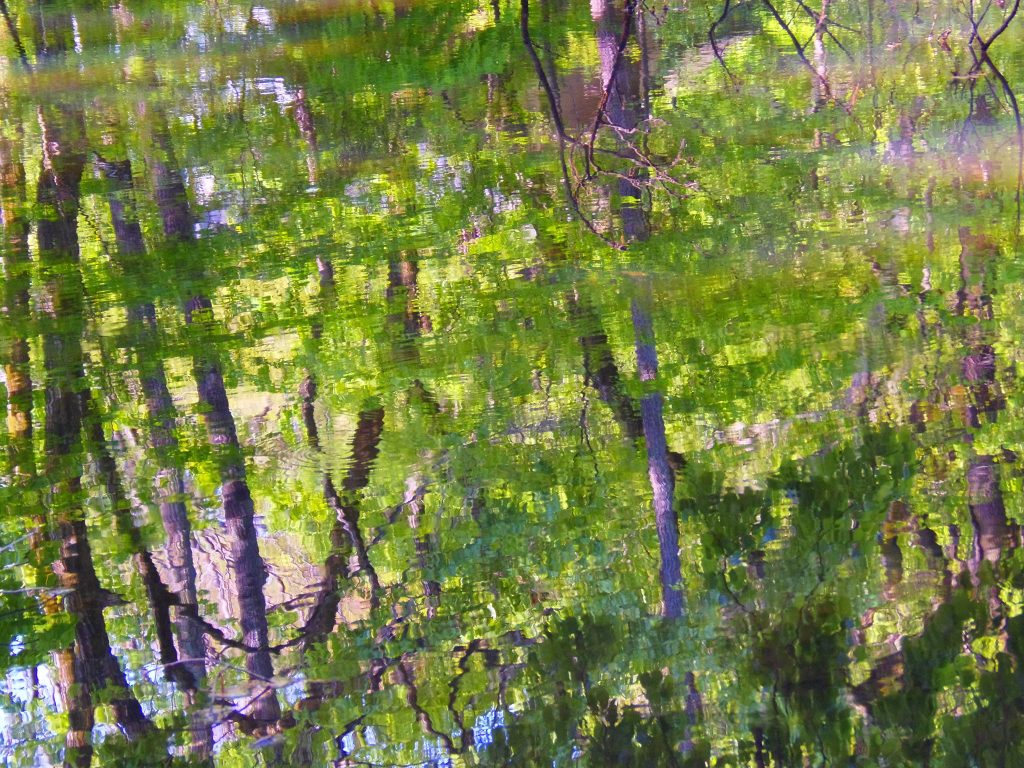

末永く、楽しめる趣味にしたいと思い、登る一辺倒の登山ではなく、「眺めて楽しみ歩く山」(もちろん撮影も)という視点を盛り込んだ趣味の構築に余念がない。

今年も半年が過ぎた今週、8月の山の日にどこで過ごすか?どこを起点にどこを歩くか?登るか?など、ひとつ、ひとつ決めているのだが、これが結構大変!

なぜなら、山頂まで車やロープウェイで行けてしまう「高峰」「観光名所低山」が日本には200ヵ所以上も存在している。

その中から、今の自分たちのトレッキング技術で登れるか?アクセスは?危険な箇所はないか?泊まりか?日帰りか?天候(雨、台風)が悪い場合の代案は?などなど。

さながら、トラベルツーリスト顔負けの内容に自分でも驚いている(笑)

今では、書籍だけでなく、You Tubeという必殺動画が無数にある。行きたい!と思った場所のレポートはたいがいあるものだ。

注目するのは、山や高原・湿原の場合、現地の足場だったり、歩く本人の息づかいだったりする。

無用に「はあ~はあ~」が続くとか、「暑い!」「急登!」こういった発言が多い場合は、そこの箇所を何度も見て検証している。

たんに景色がきれいとか、〇〇が美味しいとかいうのではなく、登山道の状態を知るにはYou Tubeはまさに先生そのものなのだ。

わたしもまだまだ、登山初心者(ヤマケイ文庫で読んだのだが、2000m級の山を30回踏破したら中級?だそうだ)だから、憧れの高峰にはロープウェイやゴンドラをフル活用したいものだ。

様々な交通手段を使って現場で迷わず、移動時間を短縮して、山頂で過ごす最高の時間確保にも事前の登山計画が何より大切なものなのだ。

しかし本音は、タイムコース通りに登れなくとも、時間に余裕があれば、少しでも自力で登りたい。

高山はロープウェイを使って天空散歩を楽しめばよい。一方の低山(1000m以下)は、「お手軽ハイキング」と宣伝される最近の登山ブームに一役買ってはいる。

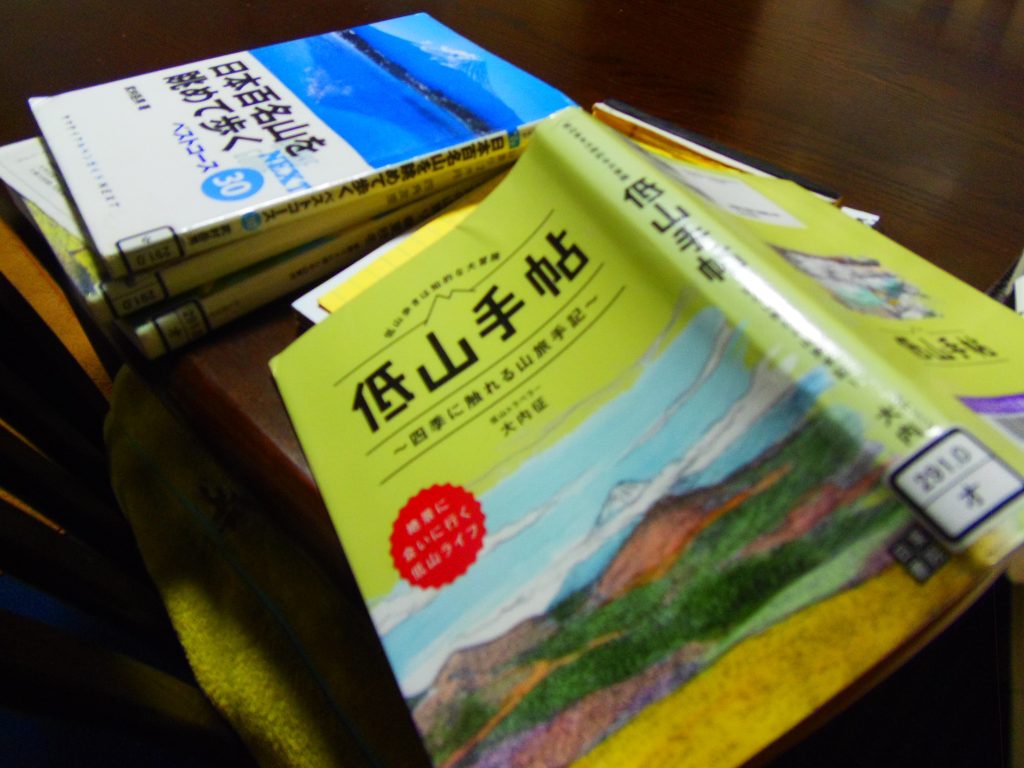

その低山という言葉を一気に押し上げた大内 征氏。

低山トラベラーの大内征氏の書籍も紹介しておこう。多数あるなかで、山と周辺への歴史的見解が素晴らしい一書。

『

低山手帖~四季に触れる山旅手記~』大内 征・著(日東書院)

• 簡単レビュー

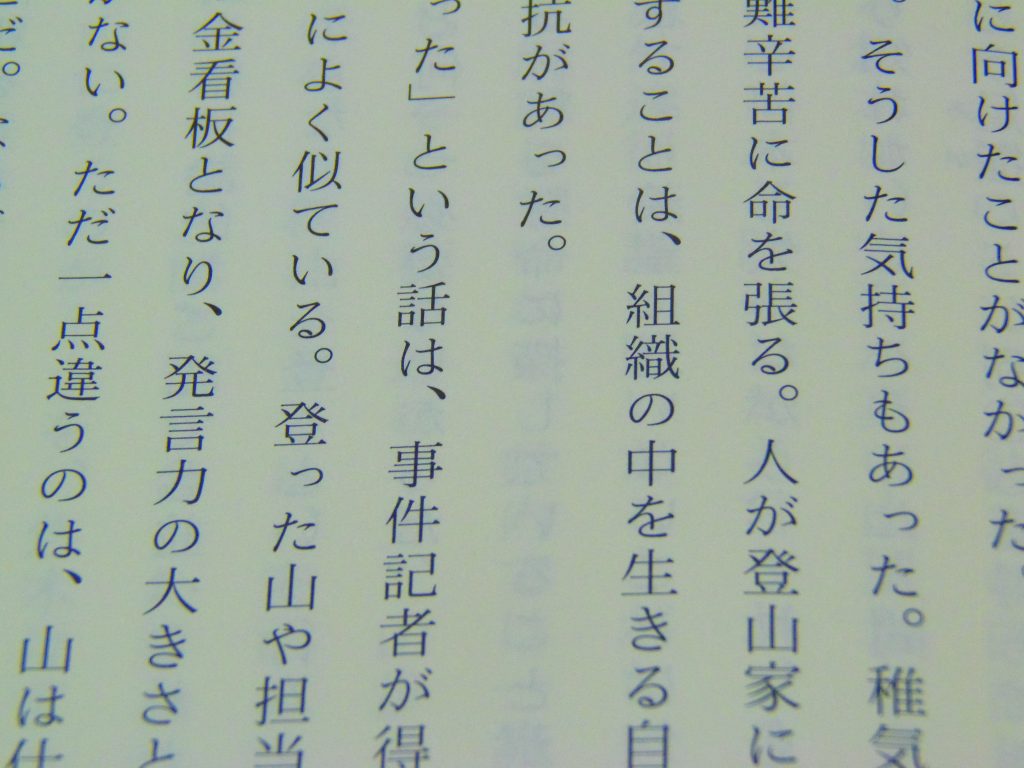

山は、人の生活にも密接なつながりがあるもの。 たくさんのことを教えてくれる。 時には厳しく、時には優しく。

山を歩き、自然と触れ合うことは人生を豊かにしてくれる。そんな気持ちを忘れないように書き留めた1冊。

「ここがあの歴史小説に出てきた山か! 」そうつぶやいてから、超個人的な知的好奇心を満たす山旅を始めて早10年が過ぎた。 以来、「低山トラベラー」と名乗り、歴史や文化を辿る山歩きの面白さを分かち合いたくて、メディア発信などを生なり業わいにしている。

いつしか高峰の尾根から眺めた姿の良い低山や営みの濃い里山の方に心を奪われ、そっちに足を運ぶ機会が増えた。そんな低山里山で発見したのが、歴史小説や神話・民話の舞台となった山や、絵画のモデル地に映画の撮影地など。

日常生活の中で触れた文化的な情報を非日常の山の中で発見する意外性たるや。

いわば知識の“点”が、山に行くほど“線”になっていく喜びが、そ こにはあると思う。そうしてあちこちの低山里山を訪ねながら書き留めたメモがこうして『低 山手帖』になった。

個人的な旅の手記のようなものですが、この中に高山のピークを目指すだけでは味わえない、低山歩きを楽しむヒントを感じてもらえたら嬉しい 。

低山トラベラー 大内 征 ~はじめにより抜粋~

★

さて、登山人気の発端である低山だが、ど~して意外とキツイ。「低山=ラクに登れる」じゃないのをとことん知ったトレッキング初心者だ。

実際に登ってみてわかるのだけれど。低山(500m前後)でもロープウェイやゴンドラが待っている観光の名所などは、意外なほど「急登」な山が多い。

山は最後の100mぐらいがもっとも厳しい登りなのだ。だから、クライマックスだけ楽しむのなら、ロープウェイで正解だ。

それでも、自分の足で登ってみて山カンを鍛えたら、帰りはロープウェイでの下山もいいよね。わたしはこっち派で、よくやる手段のひとつ(笑)

しかし、この数年、寒い時期に登山をするのが増えて、霜柱や寒さ、防風に山頂を目指せなかったことが何度か続いた。

もう、消化不良気味(泣笑)

とはいえ、霜柱がびっしりだったりする登山道では、下山時に溶けて信じられないほどのぬかるみを発生してとても危険だ。

なにもピークハンターではないのだから、常に慎重に構えて入山したい。自然に対する畏敬の念から言えるものだ。

今年の春から登山シーズンが幕を開けたが、毎日のように、滑落、ソロ登山行方不明などのニュースが飛び込んでくる。

わたしも、山の日を目指して、ルートの確認や地図の携帯、当日のお天気を長期予報で見る、食料計画など、書籍を中心に知恵を蓄えて、身体もほどほどに調整する予定。

わたしの基本的な登山のスタイルは、あまりに背の低すぎる身近な山は足で登り、壮麗な憧れの山ではロープウェイやゴンドラなどを使ってピーク付近まで到達できればOK。

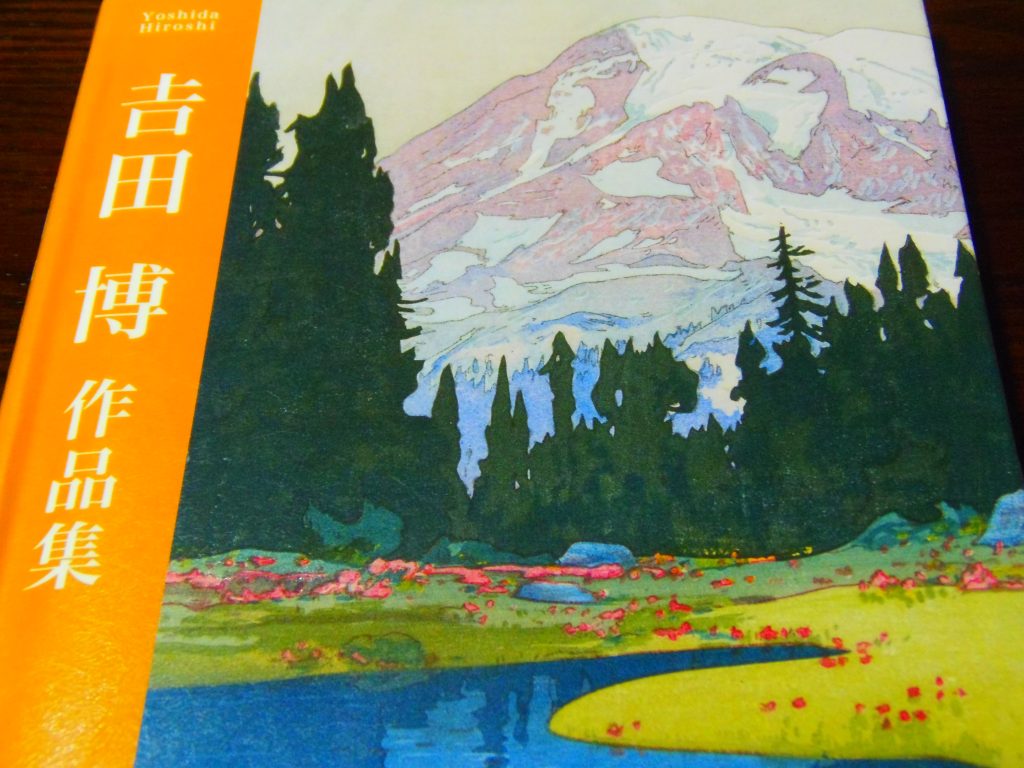

また、憧れの美しい山々を眺めに行く旅も計画中。と、その山の持つ歴史と地域性を学んで、品格や個性の際立った山々にTRYしたい。

「山の日」に目指すのは、きっと山道銀座(人が多い)と、なっているハズの高峰ルート。

よって、基本は、無理なく、しかしアグレッシブに!

なにしろ、4回目のコロナワクチン接種対象者(予約は7月で接種は8月)だもんで(笑)

ああ、楽しみな山の日。