【ブログ新規追加499回】

一万時間の法則とは、ある分野でスキルを磨いて一流として成功するには、最低でも「一万時間」もの練習・努力・学習が必要だという。

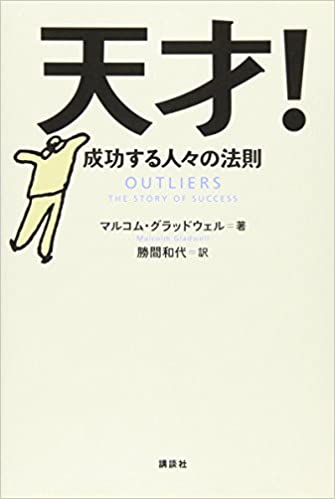

「一万時間」の法則を謳ったマルコム・グラッドウエルの書籍を紹介しよう。勝間和代氏の訳で大変読みやすい本となっている。

『天才!成功する人々の法則』マルコム・グラッドウエル・著/勝間和代・訳(講談社)

• 簡単レビュー

本書の内容を簡単に述べると、「成功する」といった要素を個人の資質からだけでなく、育った環境や持っている文化などの側面から考察した「21世紀版の成功論」だといえよう。

数々の成功の裏側には、必ず「フレームワーク」という考え方の枠組みがある。

例えば、持つ者はさらに豊かになり、持たざる者は持っているものまで取り上げられてしまう・・・これは「マタイ効果」というフレームワークに則った考え方だ。

著者・グラッドウエルが提唱した「何でも一万時間」とは、どんな才能や技量も、一万時間の練習や勉強を続ければ、やがて本物になれる!と、説いているのだ。

さらに、本書でのもっとも注目すべき点は、訳に勝間和代氏を迎えたことであろう。

勝間和代氏は経済評論家として数々の著作を生み出し続けている。興味深いのは実生活もすべて「効率」を求めて、料理などの家事、執筆にかける時間などの時短を追及した内容の書籍がほとんど。

本書の訳だけでなく、特筆するのは勝間氏の「これでもか!」というほど古今東西の例を挙げて書き切っているところだろう。

「一万時間なら、やらないよりやったほうが絶対にいい!」と、一万時間かけて経済評論家という立ち位置を手にした勝間氏のエピソードが満載の一書となっている。

グラッドウエルの祖国アメリカでは、知的なビジネス・パーソンは必ずこの本を読んでいるそうで、同国では「子育て中の若いお父さん・お母さんにも良く読まれているそうだ。

その理由は「自分の子どもにより多くの機会=チャンスを与えたい、成長して欲しいと願う親心から」だそうだ。

• 本書の内容(一部)を紹介する

世界の一流スポーツ選手に共通する「ある幸運」とは?

ビートルズやビル・ゲイツ、スティーブ・ジョブズが生まれた本当の理由は?

IQ190全米一の天才が大成できなかったのはなぜ?

頻発した大韓航空機事故。最大の原因は文化の違い

アジア人の「数学的才能」は水田から生れた

★★

現在、わたしが利用してるSNSは Facebook とTwitterだ。

Facebookではおもに、友だちとのおしゃべりや連絡手段で利用しているが、ことTwitterではまったく別のスタイルで利用している。

それは、情報収集と一早くトレンドを知るためだ。

また、あるハイパーブロガーのサイトは毎日覗く。

そこには「今日の積み上げ」というキーワードを中心に、その日やることを毎朝、きっちり書き出すためのサイトが展開されている。

例えば、こんな感じ(1、ブログ執筆 2、銀行、歯医者へ行く 3、筋トレ 4、ラジオを収録 5、新規事業立ち上げコンサル 6,読書)など。

毎日、毎日、このブロガーさんだけでなく、多くの人がこうして、自分を律してやるべき積み上げをこのサイトに公開している。

「書いたけれどやれなかった」という日もあるだろう。しかし、書いた時点でその人は成長していると考えるのだよ。

これが、面白くて毎日必ずこのサイトは覗いている。

だって、そこには「やりたくない~!」とか「逃げたい!」というマイナスなワードはひとつもない。

特にブロガーさんの口ぐせ「1000回続けたらよい!」と、常に言っているってこと。

いつでも、常に淡々と積み上げている人達に出会える(笑)

このブロガーさんもすでに7年も積み上げているそう。(もちろん、この方、やりたい仕事を手に入れて、海外移住を果たし、いつのまにかパートナーを得て充実真っ盛りの30代)

★★

さて、わたしのブログも1000回を目標に「毎日更新」を続けている。もちろん「一万時間の法則」を読んで実践してきた。

今日で499回。毎日、淡々と積み上げ中だ。

一万時間の法則とは、言うなれば継続する!と決めた「覚悟の結晶」なのだ。

わたしの1000回毎日更新もたぶん達成するだろう。

そこで手にするものは「地道・着実」だけだ。

なんと平凡なものだろうか。

しかし、人としてもっとも偉大なことなのかもしれない。(たとえブログごときであっても・笑)

継続の味をしめたら、人生丸もうけ!(笑)