【ブログ新規追加1385回】

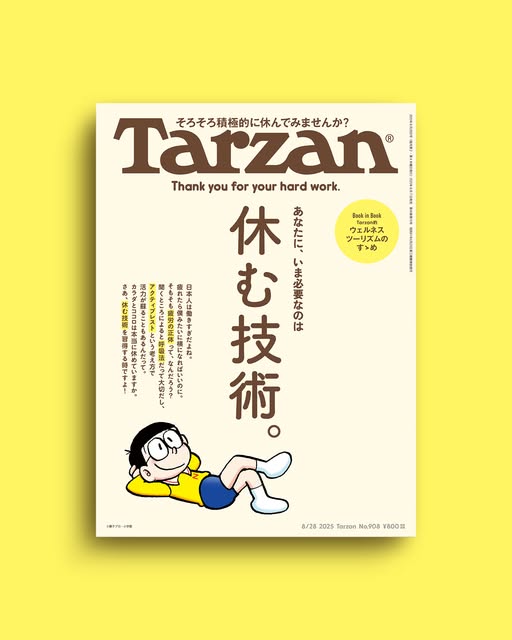

Tarzan(ターザン) No.908号 「休む技術」

簡単レビュー

カラダとココロ、疲れていませんか?

栄養、運動とともに健康の三原則のひとつ、

「休養」について真面目に考えてみた。

カラダが重たく感じる。休日は何もやる気がしない。寝ても寝ても眠い。

慢性的に溜まった疲れが、いつまでたってもとれない……そんな経験は誰にでもあるだろう。

それは、もしかすると、あなたに「休む技術」がないからかもしれない。

世界的に見ても睡眠時間が短く、働きすぎ、疲れがちな国民性でもある日本人。

あなたは医学的にちゃんと休めている?

どんな休み方をすればいいのか?

疲れた→休む→復活→また疲れた……そんな堂々巡りを断ち切るために、

疲労の正体を知り、休む技術の習得を目指していく本書の内容だ。

それは、吸うよりは吐くを意識した呼吸法だったり、

カラダを適度に動かしながら疲れを回復させるアクティブレストだったり、

眠れない悩みを持つ人には、質の良い睡眠への導きも提案している。

夏真っ盛り、酷暑タイミングにお届けする、上手に休むコツを伝授する特集。

第2特集は、心身ともに健康なウェルビーイング・ヒューマンを目指しての、

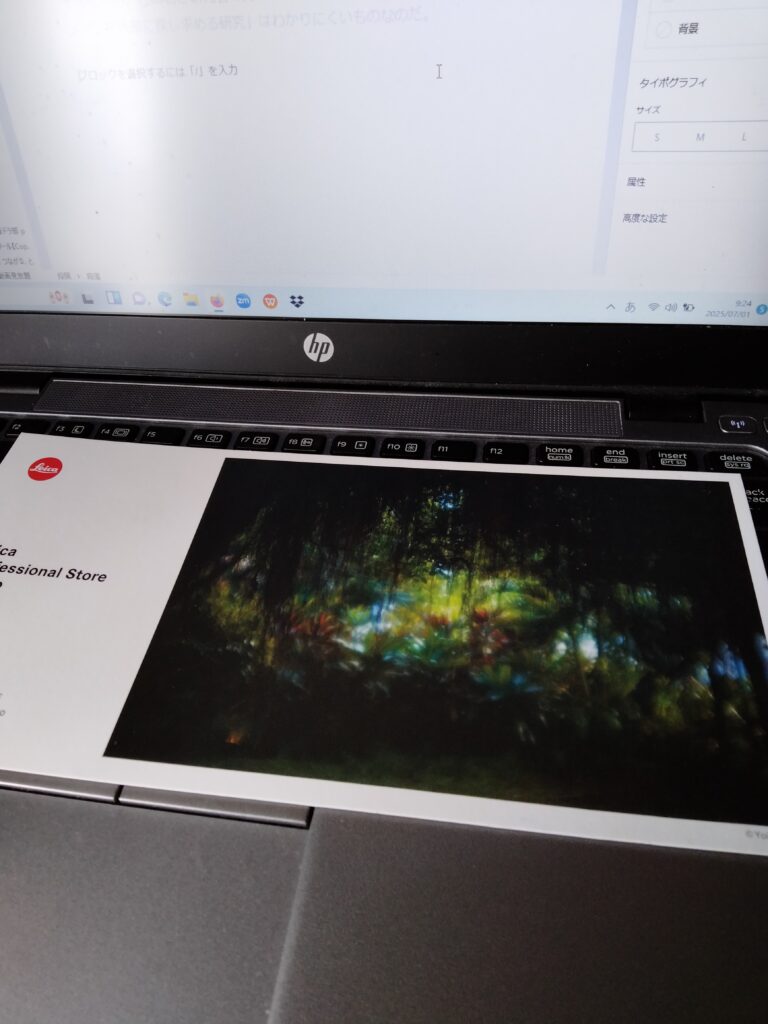

「ウェルネス・ツーリズム」企画。ホースセラピー、森林セラピー、

薬草ワークショップ、現代湯治、禅ステイなど、

全国16か所の気持ちいい、とっておき旅を紹介している。

表紙は、「休む技術」のプロ(!?)でもあり、

頑張り過ぎている現代人のお手本、のび太(笑)

カラダもココロも、しっかりリフレッシュを目指した一冊!

★★★

今日から10日間の待ちに待った「夏休み」だ。

昨日、仕事のメールで最後に同僚と交わした言葉が「とにかくゆっくり~のんびりしよう!」というもの。

普段は、わたしも相当の詰め込み体質だが、その同僚が抱える仕事の幅や分量はわたしを越えているのだ。

もう、とにかく「全部放って仕事から離れて過ごしたいよね」と。

わたしは「会社の仕事は全部放っても大丈夫だよ!だって、一斉休暇なんだからさ・・・(笑)」と答えた。

普段、忙しければ忙しいほど「あれもしたい!これもしたい!もっと~もっと!」と欲張っているが、実際、こうして休んでいいとなると、なんと手持ちぶさたな時間が流れるだけ。

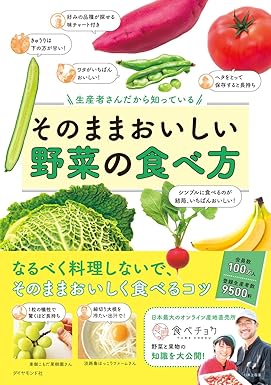

行きたかった場所とか、読みたかった本、食べたかったスイーツ、欲しかったモノなど欲求の高い順にどんどん、仕事の合間にこなしてしまう習性があるからだろう、あまり欲求がない。

まあ、「旅」だけは日数がいる分、この夏休みのハイライトになるんだろうけれど。

旅のスタイルも「ウェルネス・ツーリズム」を取り入れた森林セラピー的な旅にする予定。

それ以外は基本的に、な~んにもしない日を過ごす技術を蓄えてみたいってところ。

できるかな?貧乏性撲滅(笑)

というわけで、夏休みが始まったという話。

昨日は、仕事の終わった夕方、缶ビールを開けて「お疲れ様!」をしたよ。

この一杯のために働いているのかもね。

ま、心も体もゆる~くほどく夏休みにしたい。

それでは、また!

ー--------------------------------------------旧記事更新

『SunTAMA Style』2020年8月8日記事

『SunTAMA Style』2021年8月8日記事

『SunTAMA Style』2022年8月8日記事

『みいこStyle』2019年8月8日記事

https://miikostyle.blog.jp/archives/20256321.html 「ブログを書き続けるのか?」