【ブログ新規追加1302回】

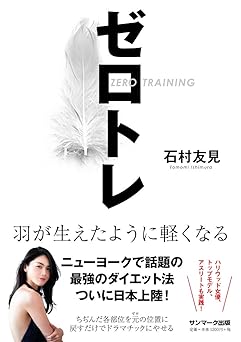

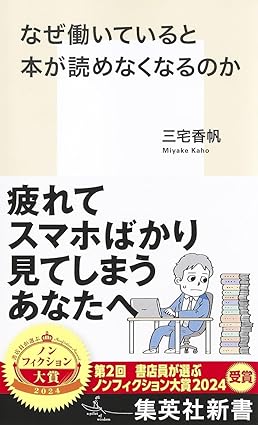

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』三宅香帆・著(集英社新書)

簡単レビュー

~人類の永遠の悩み?に挑む!~

「大人になってから、読書を楽しめなくなった」

「仕事に追われて、趣味が楽しめない」

「疲れていると、スマホを見て時間をつぶしてしまう」……

そのような悩みを抱えている人は少なくないのではないか。

「仕事と趣味が両立できない」という苦しみは、いかにして生まれたのか。

自らも兼業での執筆活動をおこなってきた著者が、労働と読書の歴史をひもとき、日本人の「仕事と読書」のあり方の変遷を辿る。

そこから明らかになる、日本の労働の問題点とは?

すべての本好き・趣味人に向けた渾身の一作。

もくじ

まえがき 本が読めなかったから、会社をやめました

序章 労働と読書は両立しない?

第一章 労働を煽る自己啓発書の誕生―明治時代

第二章 「教養」が隔てたサラリーマン階級と労働者階級―大正時代

第三章 戦前サラリーマンはなぜ「円本」を買ったのか?―昭和戦前・戦中

第四章 「ビジネスマン」に読まれたベストセラー―1950~60年代

第五章 司馬遼太郎の文庫本を読むサラリーマン―1970年代

第六章 女たちのカルチャーセンターとミリオンセラー―1980年代

第七章 行動と経済の時代への転換点―1990年代

第八章 仕事がアイデンティティになる社会―2000年代

第九章 読書は人生の「ノイズ」なのか?―2010年代

最終章 「全身全霊」をやめませんか

あとがき 働きながら本を読むコツをお伝えします

★★★

世間の悩みのひとつになって久しい問題。

~まったく時間がないわけではないのに本が読めない。働きながら読書を続けるのは、なぜこれほど難しいのか?~

一見すると、単なる本離れとか、個人の努力不足なんじゃない?と思いがちだ。

ずう~~~っと、「いつかは書こう!」と、思っていた読書に対する問題提起の一書をレビューした。

2021年、映画「花束みたいな恋をした」という作品がまさにこれ!

あらすじはこうだ。

駅で終電を逃したことをきっかけに出会った山音 麦(菅田将暉)と八谷 絹(有村架純)。

お互いに音楽の好みや趣味が同じことを知り、すぐに恋に落ちる。

大学を卒業してフリーターをしながら同棲生活をスタートさせ、日々変化する環境の中で日常を共有しながら大切に過ごしていた。

この2人での生活を続けるために、就職活動に励んでいく・・・。

がしかし、この作品の中核となる問題点は別にある。

それは、二人の好みが「文学や映画、音楽」なんかの趣味がピッタリ合うことで付き合いはじめたのだったが、彼(麦)が就職をしたとたんに「本が読めなくなる=読まなくなる」になってしまう。

彼(麦)のできること、やりたいことは、スマホゲームの「パズドラ」だけだった・・・。

一方の彼女(絹)は裕福な育ちという家庭環境だったこともあり、就職しても仕事にあくせくすることもなく、以前と同じように趣味を楽しみ続けている。

共通の趣味となっていたはずの文化的な事柄から離れて、ゲーム三昧となった彼に深く失望し離れてしまう・・・というストーリーだ。

この映画が流行った背景には、「そうそう!私も!本が読めないんだ!」という共感からだったそうだ。

たしかに、どんな本を読むといいとか、こういう読み方をすればいいという、指南書はこれまでも多数出されていた。

しかし、「本を読みたいのに読めない」といういわば、現代病に近い問題には関心が払われずに、皆、ひっそりと悩んでいたのかもしれない。

今回、紹介した「なぜ、働いていると本が読めなくなるのか」は一度、この問題に対してきちんと論じたほうが良い!という著者の熱い思いから生み出された一書だ。(発行部数15万冊でベストセラーとなる)

本は読めるのなら、死ぬまで読み続けて行きたいと願う。わたしの大事な外付け頭脳だ(笑)

電車に乗っていると、最近では「本」を読む人が増えてきたように感じている。

反対に新聞を読む人はまったくと言っていいほど見かけない。多分スマホで読んでいるのだろう。

最後に「本を読む幸せな人生」を望む人へ2つの質問をしたい。

① あなたは、読書中に入ってきたメールやLINEチャットは無視できる?

②次に読みたい本は決まってる?

この2つが叶っている人は間違いなく、「本」を人生の友だちとしてそばに置き、いつ、どんな状況にあっても、「本」から得る豊富な知識や価値を存分に味わう最高の人生を送れるだろう。

ああ~~、わたしも東京から九州まで新幹線に乗り、どうしても読みたかった小説を強制的に読書する、移動図書館のような時間を無性に取りたくなったわ(笑)

それでは、また!

「プレジデント 2024年8月30日号 どんどん本が読めるようになる」

---------------------------------------------旧記事更新208

『SunTAMA Style』2021年1月24日記事

『SunTAMA Style』2022年1月24日記事

『SunTAMA Style』2023年1月24日記事

『Life Tour21st』2017年1月24日記事

https://lifetour.blog.jp/archives/1063905357.html 「二刀流のすすめ」