【ブログ新規追加173回】

2019年10月31日。琉球王国の名残を留めてきた首里城が大火災焼失した。

35年前、結婚したばかりのわたし達夫婦は友人たちと、沖縄に出かけた。その時はまだ、王宮の復元真っ最中、守礼門の前で、紅型を着て写真を撮ってもらった思い出がある。

で、4年前、憧れだった琉球王国の王宮首里城正殿に出向くことが叶った。それから3年、まさかの大火災焼失。これまで5回も焼失してきた王宮だ。

昨日まで、NHKでは沖縄王宮復興に関する様々な進捗を番組にして放映してきた。わたしもわずか二度の王宮訪問だったが、未来への王宮復元を願うひとりとして、ここに2016年当時のブログ記事をアップする。

琉球王国の美しき宮殿を歩く(2016年10月6日)加筆あり

● 首里城の歴史

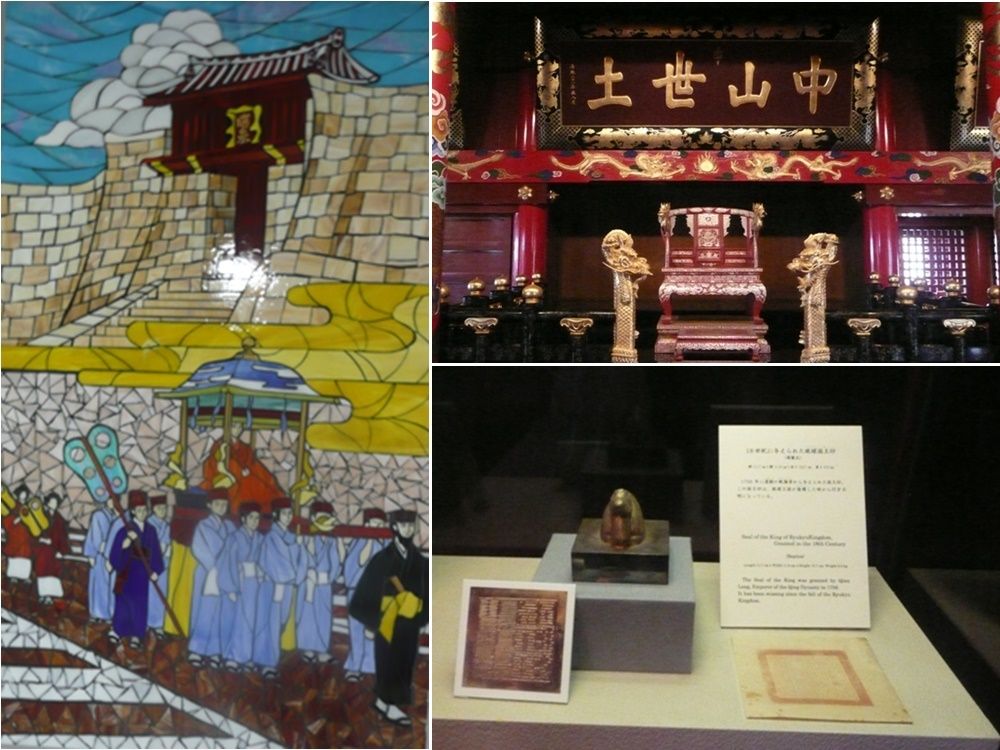

1420年、第一尚民・初代国王が基礎を築いた琉球國のグスク-「首里城」は、国主の住居や宮殿 兼 行政機関として建設されたものだが、城の立つ場所にも深い意味がある。

城内には、神が宿る場所である「首里森うたま」や「京の内」が存在しており、単なる宮殿ではなく神聖な場所・神殿でもあった。

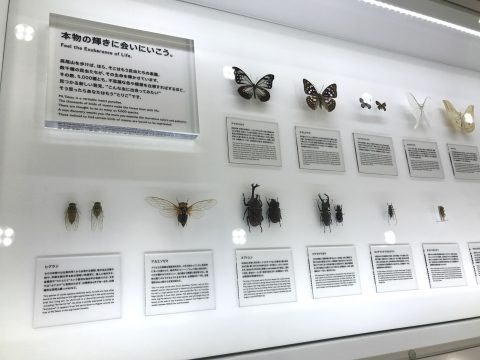

世界遺産を含む首里城見学のメインである「正殿」は、装飾や色彩が美しく、特に正面にある龍を柱に見立てた「大龍柱」は、琉球独特のデザインである。

● 沖縄旅行の目的

梅雨の時期に旅行をするのは「修学旅行生」だけじゃないか、なんてながく思っていた。

亜熱帯に属し、本土より早く梅雨入りして湿気と集中豪雨が予想される”6月の沖縄”。普通なら避けるところだが、それでも惹かれる何かがあった。

もう若くはないので日差しの強いビーチで泳いだりすることはまずありえない。これは良しとして、1年の中で一番人気のない梅雨の沖縄をどう楽しむかが今回の大きなキーポイントだった。

もう1つ、プライベートな用件もあった。先月初出版した著作(電子書籍)のペンネームは一番の親友で沖縄出身の幼馴染みが、生前私の物書きとしての将来のために付けてくれた名前だ。

没後17年を偲び、出版の報告と追悼の意味も込めての訪問となった。

● わたしが好む旅の仕方

仕事や家事など暮らしの中で、やるべきことに追われ忙しい日々を送るのは、ごく当たり前の日常風景だ。

しかしそんな忙しい時こそ、疲れた心と体を一旦リセットして自分を見つめ直す旅に出たいと思った。

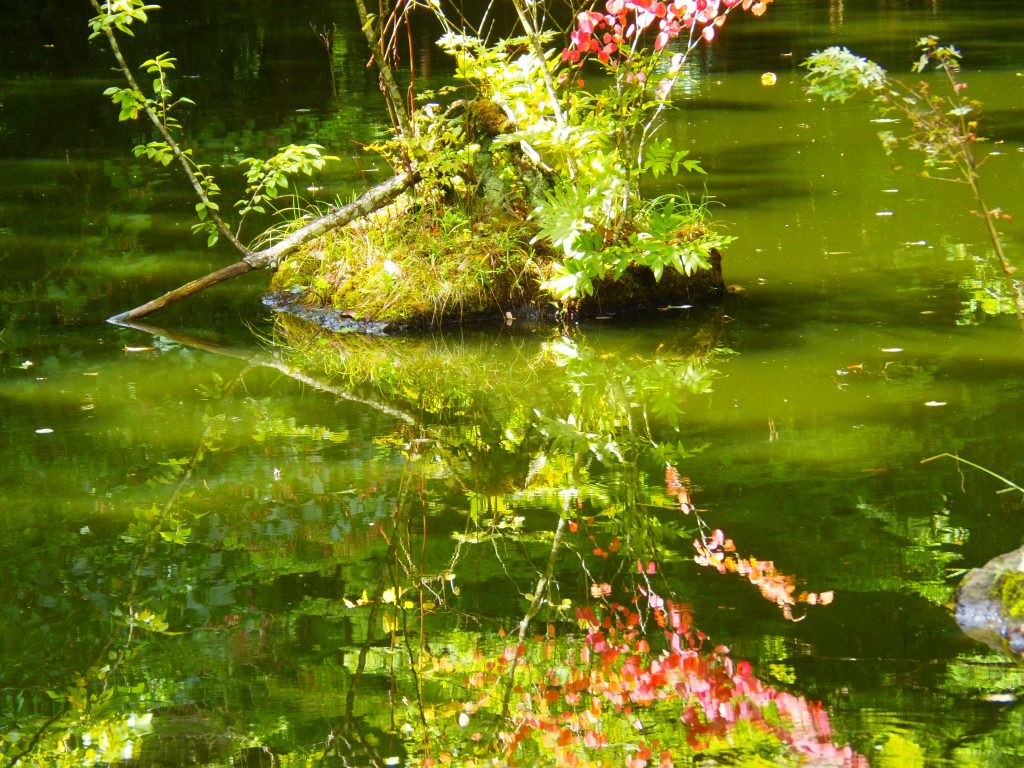

そして、導かれるように美しい南国沖縄へ出かけた。

短時間ながら、少しでもゆったりと滞在する気持ちで、リニューアルされたばかりのコンドミニアムを拠点に航空券だけ取り、行き当たりばったりの散策旅に出た。

ラグジェアリーなホテルなどで高価なサービスを受けるのではなくて、気分一新、自由に過ごすことで、もっと発想豊かな楽しい旅をする。

その土地の空気を楽しみ自然に触れ、歴史を学び土地の美味しいものを食べる。梅雨模様のなか、どうやら心地よい文化の場所を探す旅が可能となった。

● 独特な琉球音階とは

琉球音階という五音音階(ド・ミ・ファ・ソ・シ・)は独特の味わいを持っていて、沖縄音楽の特徴となっている。

特にファとシの音で旋律を解決する作曲手法となっており、他では真似できないものとして固有の名曲が数多く残っている。

わずかにマレーシアの音階がこの琉球音階と類似しているが、琉球音階は圧倒的に繊細だ。その調べは聞く人を沖縄の人たちの思いに誘わずにはいられない感があり、風の旋律とも言われて、とても感慨深い。

この琉球音階には、強い湿気と晴天に映えるハイビスカスの花が良く似合う。素晴らしい郷土の節である。

朝、8時30分からの首里城開城セレモニーに立ち会えたその時にも、乾いた三線の音がビンビンと空に響き渡って脳裏に焼付き、古くからの儀式と衣装も相まって強く印象に残った。

● 旅の間、ゲリラ豪雨とパッと晴れ渡る晴天のくり返し~まさしく「テンペスト」だった

街の丘から眼下を見下ろすように作られている首里城。

沖縄の文化が凝縮したこの王宮首里城は今回、一番楽しみにしていた場所。最終日の朝、梅雨の合間を縫うようにしての訪問となった。

初日は運悪くゲリラ豪雨で靴を潰してしまい、それから後は終始サンダル。家に帰る道中も機内もずーっとビーチサンダルだった(笑)

でも・・

最後は、お天気の神様に助けられたような晴天の瞬間を迎えた。